2025年9月17日,第三届中国非物质文化遗产保护年会“中国非物质文化遗产保护论坛”在贵州省黔东南州丹寨万达小镇举办,十四届全国人大常委会委员、教科文卫委员会主任委员、文化和旅游部原党组书记、部长雒树刚,中国非物质文化遗产保护协会会长王晓峰,北京师范大学社会学院人类学民俗学系教授、博士生导师、国务院第八届学科评议组成员萧放,微博政务运营总经理李峥嵘,中央民族大学教授、博士生导师、文化和旅游部“文化和旅游研究基地”(中央民族大学)首席专家、中国民间文艺家协会副主席、中国民俗学会副会长林继富,中国科学院地理科学与资源研究所研究员、长城国家文化公园国家专家咨询委员会总召集人席建超,中国人民大学公共管理学院教授博士生导师郑国,浙江省旅游民宿产业联合会会长吴健芬等专家学者出席论坛。本次论坛主题是“融入现代生活·非遗与时代同行”,论坛由中国非物质文化遗产保护协会联合贵州省文化和旅游厅、黔东南州人民政府共同举办。邀请来自全国各省、自治区、直辖市非遗主管部门代表、专家学者、传承人等数百位嘉宾共同研讨。中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生教授应邀作论坛主旨发言。

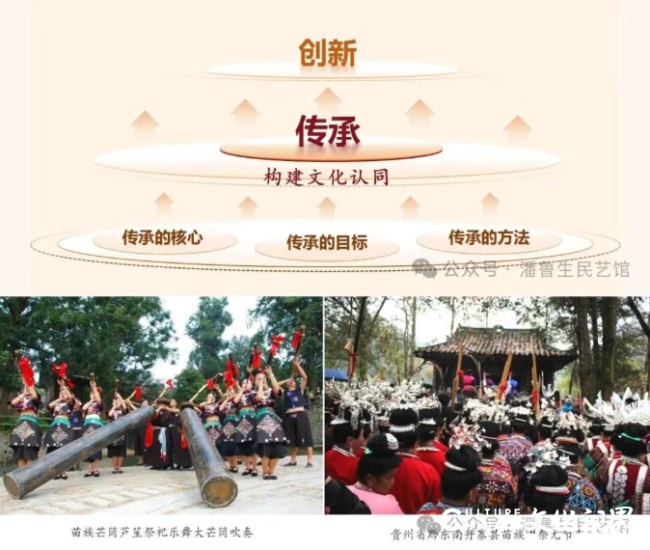

潘鲁生以《传承是最好的保护与发展》为题,从三个方面系统阐述了非物质文化遗产保护与发展的核心观点。他认为,非物质文化遗产的保护重在传承,其核心在于通过“活态传承”融入当代生活,实现可持续发展并发挥文化涵养功能;要在传承的过程中构建文化认同、激发创新活力,最终实现具有创造性的活态传承。

潘鲁生提出,非物质文化遗产的传承,核心在于民族文化精神的传承,作为一个民族与社区文化认同和历史延续的重要载体,非物质文化遗产的传承能够增强个体的文化归属感与社会凝聚力。

他分别从民俗类、说唱表演类、中医经验类、生产技艺类、生活饮食类和体能技巧类六大类别,阐述了各类非遗所承载的精神内涵与传承重点,强调要通过活态传承使其融入现代生活。他提出,非物质文化遗产应成为文化创新发展的源头活水,非遗中蕴藏中华民族深厚的生态观念、审美体系、工艺方法和行为模式,构成独特的“文化基因库”,为当代文学、影视、设计、公共艺术等领域提供丰富灵感。通过内容再造、IP转化与产业融合,非遗不仅能够打造具有中国文化辨识度的现代产品,也能通过经济反哺提升传承人生计水平、增强社会关注与文化自信,从而实现从“遗产”向“资源”的转化,从“保护对象”发展为“文化生产力”。

潘鲁生认为,非物质文化遗产的传承必须呼应时代需求,借助创新实现自我造血,应推进四个维度的创新:内容上挖掘东方哲学与情感共鸣,形式上借助数字技术打造沉浸体验,业态上推动跨界融合,机制上构建包含师徒传承、教育融合、社区参与和数字传播的立体生态。尤其要鼓励青年传承人、探索现代学徒制、建设数字化传承平台,让非物质文化遗产在新时代焕发新活力。

最后潘鲁生强调,非物质文化遗产传承的本质是以人为核心、面向未来的文化实践,其保护与发展应坚持以传承为核心,尊重其发展规律,实现从对“物”的聚焦,转向对“人”的赋能,从对“过去”的封存,转向向“未来”的敞开,让非物质文化遗产成为推动经济社会高质量发展、坚定文化自信、塑造中国式现代化文明图景的重要力量。

(文/潘鲁生,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席,来源:潘鲁生民艺馆)