论文从印文风格、文字演变、钮式形态、印面尺寸、凿刻等文字与工艺特征出发,结合文献与县名所在地理空间范围等信息,在罗福颐主编《秦汉南北朝官印征存》大体划出南朝与北朝官印间界限的基础上,以印群为研究单元,进一步析分出南朝刘宋印群。并对近年新发表资料中属于同一风格类群的官印做出断代。

关键词:《秦汉南北朝官印征存》南朝 刘宋 印群 断代

北朝与南朝官印的断代鉴别,四十年前罗福颐在其主编的《秦汉南北朝官印征存》(以下简称“《征存》”)中揭示出一个全面的框架,这在当代古玺印研究史上具有开拓性的意义。《征存》的断代为今天对部分官印进一步做出具体的时空定位创造了条件,也提供了多方面的启示。

南北朝官印的深入梳理及断代校正实际上是一个不易在短时期整体上解决的问题。南朝与北朝官印之间的界限虽大体已经划出,但南朝的宋、齐、梁、陈和北朝魏、齐、周各朝官印的鉴别仍然困惑不少,部分官印的断代分国标准缺乏类型学方法的支持。此期一百六十年左右的时间里,政权更迭频仍,有的仅存在十多二十年历史,更由于内部政治因素和外部文字环境的变化,秦汉官印体制及形态规范在此期趋于解驰、蜕变,官印印文与钮式风格的递变呈现十分庞杂的状况,这些都造成了鉴定上的困难。定为同一时空范围但又风格、形态明显相左的情况,在此期官印的研究中并不少见,反映了判断标准上的游移。

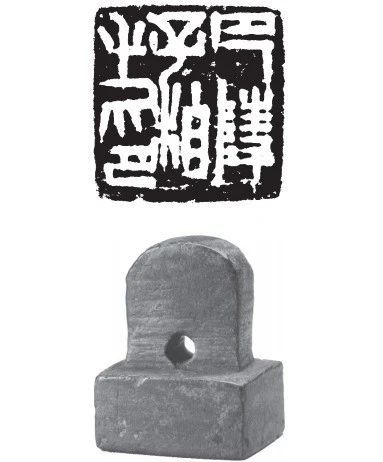

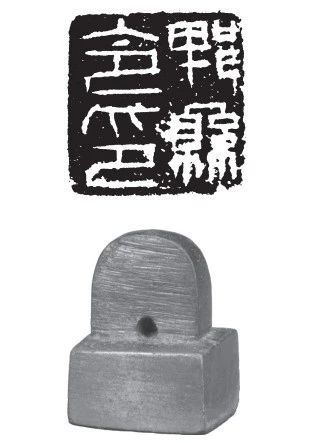

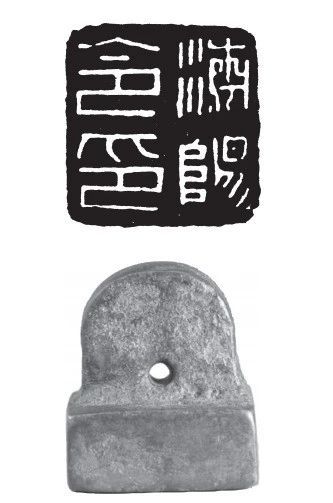

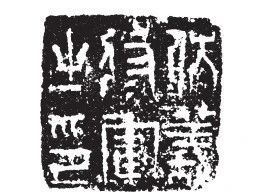

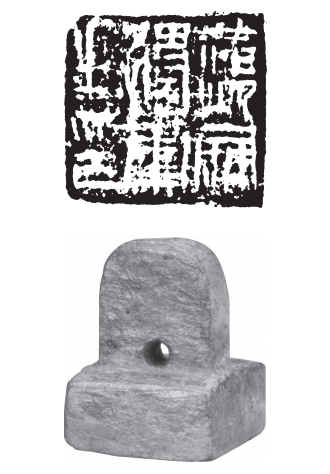

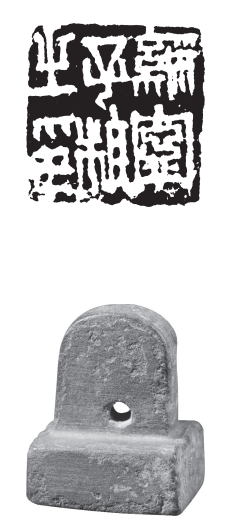

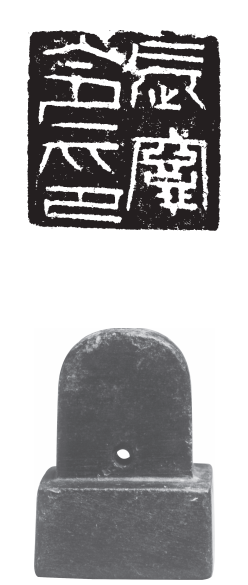

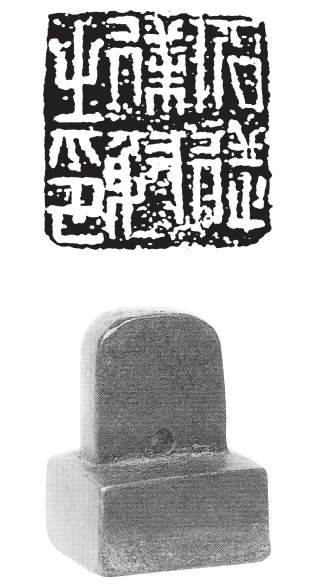

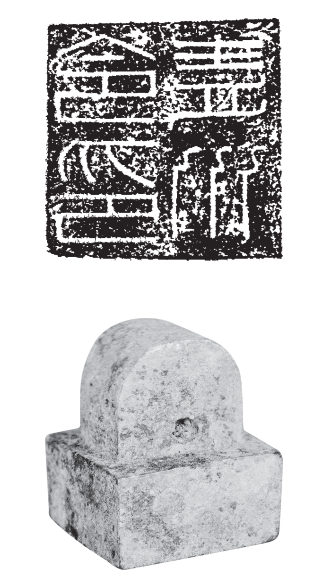

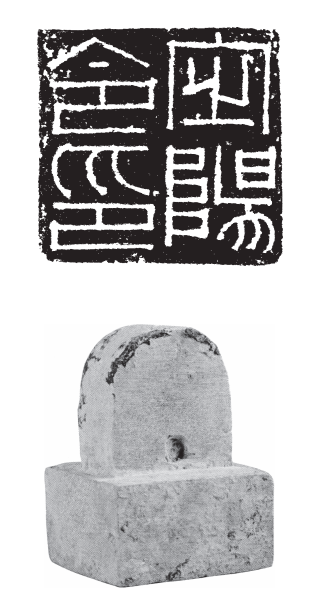

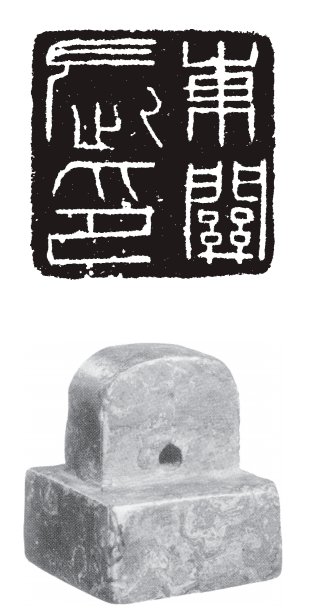

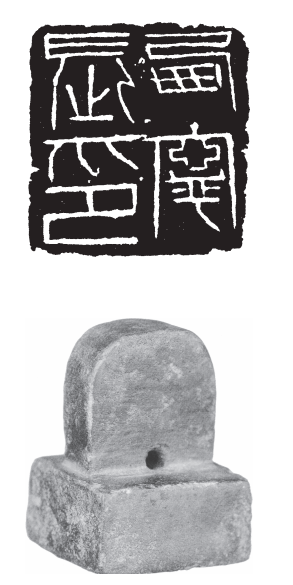

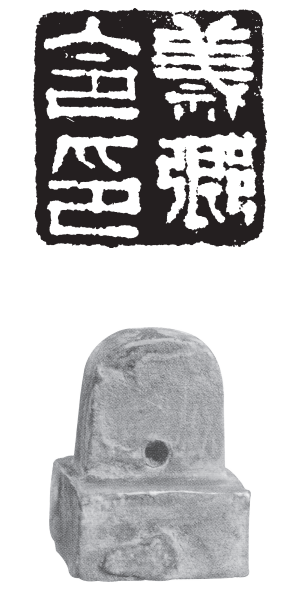

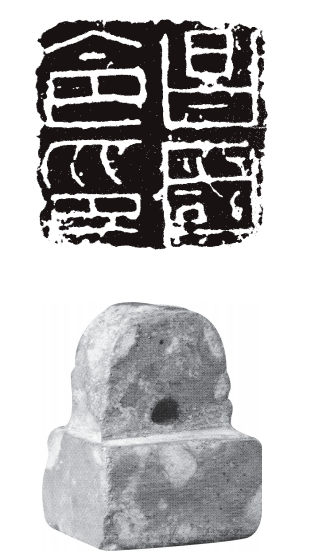

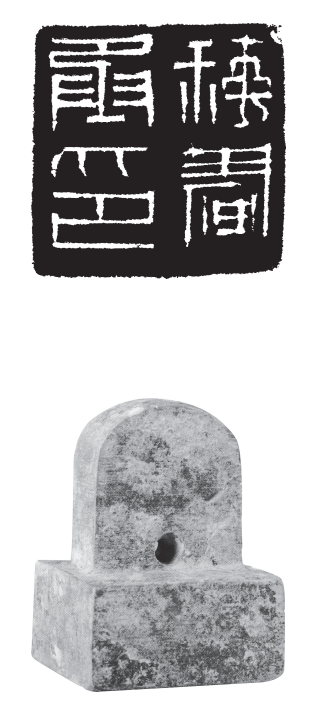

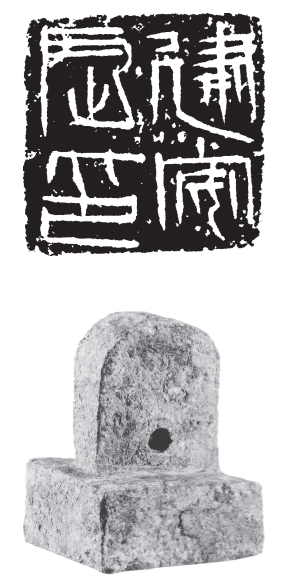

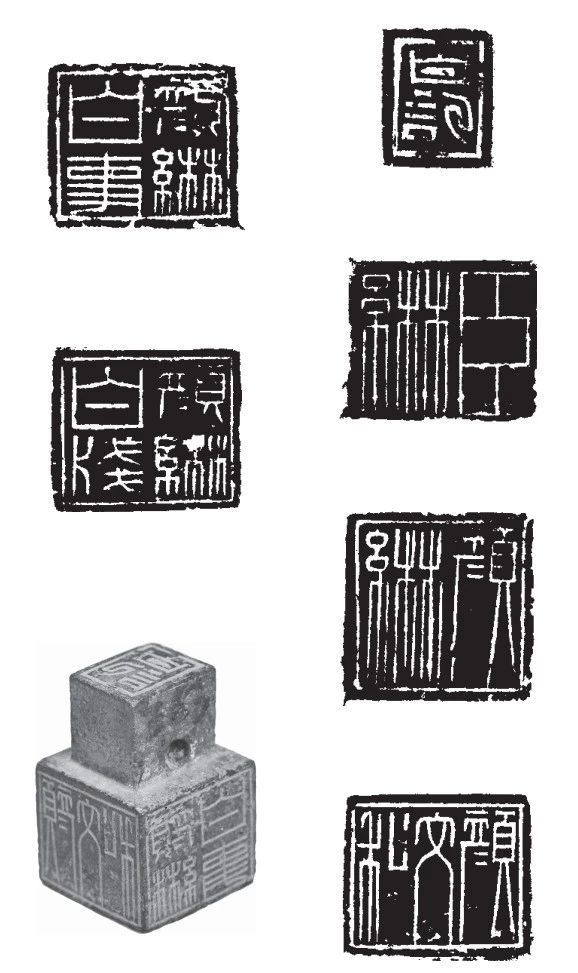

例如,“巴陵子相之印”(图1)、“郫县令印”(图2)、“海阳令印”(图3)、“庐陵郡丞之印”(图4)、“伏义将军之印”(图5)、“荡寇将军之印”(图6)等诸印《征存》分置于南朝宋、齐、梁、陈下,我们注意到,若由印文中“之”“印”“令”作为标志字来看它们笔形特征,可以确定出自同工甚至同一书丹者之手,因而从印文风格上看,分置各朝是不恰当的。又从印钮形态上看,诸印的共性同样显著,即钮孔细小、钮身高耸,习称“杙钮”(也有描述为“碑钮”的)。此式杙钮当由鼻钮演变而来。鼻钮在西晋以后渐有钮身增高的走向,如东晋“左积弓百人将”(图7),这一现象似乎南北皆然。但此种高耸的杙钮在整个东晋南北朝时期官印中都是一个比较突兀的存在,应有一时定制改变的因素。也因此,此期杙钮与印文风格之间的紧密性很强。在后文将要揭示的例子中可得到更多的印证:在郡、县令长、侯相(即汉制使用鼻钮的阶级)等地方官印章中,此式杙钮与印文风格之间存在必然关联,是则同是,非则同非,没有例外。此种关联性在部分定为南朝官印的实物中十分显著,因此可以确定它们属于同一印群,在时空上当指向同一位置。

图1(南朝宋)巴陵子相之印

图2(南朝宋)郫县令印

图3(南朝齐)海阳令印

图4(南朝梁)庐陵郡丞之印

图5(南朝梁)伏羲将军之印

图6(南朝陈)荡寇将军之印

图7(东晋)左积弓百人将

书手、印工风格在官印中久已隐约存在。由于冶钢技术进步带来的工具条件,南北朝时期官印文字由汉代普遍范铸逐步改为直接凿刻,这使得久已形成制作专门化和技术专业化传统的官印,在书手和印工风格两方面的个性表现更为显著。结合与印文风格相关联的同形钮式,我们不难在南北朝官印这个大范围内搜寻出不少具有共性的类群。以印群为研究单元,无疑是寻求断代标准统一、细化的一条技术路径。

作为与官吏体制相表里的法器,秦以来各朝对所颁行的官印都具有定制,包括文字、形制规范和制作标准,形成不同朝代官印的辨识标志或特征,在官制、行政地理前后相承的状况下得以区别于前朝旧制,这是秦以来官印形态的表现之一。根据这一规律来考虑,官印文字、钮式形态在较短的特定时期内的变动一般又是有限的,即:在国祚短促的背景之下,某一风格类型指向一个特定的王朝,理论上来说更为容易确定。

前揭诸印为代表的印式,在《征存》中大多引证《宋书》定为刘宋,仅个别定为梁、齐。在这里我将“宜阳侯相之印”(图8)、“绥宁子相之印”(图9)、“长宁令印”(图10)、“新丰长印”(图11)、“晋平长印”(图12)、“西平令印”(图13)、“顿丘令印”(图14)、“丰乐令印”(图15)诸印印文及陆续获见的印钮图片录出,可供做一比较。

图8宜阳侯相之印

图9绥宁子相之印

图10长宁令印

图11新丰长印

图12晋平长印

图13西平令印

图14顿丘令印

图15丰乐令印

《征存》注巴陵、宜阳、绥宁三印为龟钮,海阳、西平、丰乐为鼻钮,长宁阙注。今校以所见实物或图片,知为误记,应均为杙钮。

属于同一风格类群的官印在近年新发表的资料中又可见到多件,诸谱同时附有钮式,未及具体断代。其中县令、长一类官印的有“冗从仆射之印”(图16)、“饶安长印”(图17)、“青川令印”(图18)、“定阳令印”(图19)、“莒县令印”(图20)、“永昌长印”(图21)、“东关长印”(图22)、“永豊长印”(图23)、“西宁长印”(图24)、“丞县令印”(图25)、“义乡令印”(图26)、“昌国令印”(图27)、“滇池令印”(图28)、“虎贲中郎将印”(图29)。另有“秘书丞印”(图30),亦杙钮,首字多讹笔,致原图录未释出,当为“秘”字,《宋书·百官志》秘书监,有秘书丞一人。

图16冗从仆射之印

图17饶安长印

图18青川令印

图19定阳令印

图20莒县令印

图21永昌长印

图22东关长印

图23永豊长印

图24西宁长印

图25丞县令印

图26义乡令印

图27昌国令印

图28滇池令印

图29虎贲中郎将印

图30秘书丞印

各印文字和钮式属同制。印文单刀凿刻,从所含“印”“之”“令”“长”诸字形比较,出于同工不难判断。在这一印群中,也存在个别钮身高低值略有差别的表现,这里需要考虑的是东晋以下官印制作明显趋于粗率,在工艺上并非同范铸出带来一定的误差,因而并不妨碍我们对于类型属性的判断。反向来看,此式杙钮的印文特征无法相容于东晋南北朝其他类型的鼻钮官印,即前文所指出的印文与印钮风格的对应性,这也可以视为一个反证。

再从印形的尺度规范来看。东晋至南朝一系在印形上仍以汉制为基本规范,这也是南北印系在鉴定上的判断标准之一。东晋尺度值为24.6厘米。这一印群的印面平均值在2.3厘米左右,去汉制“方寸”不远,基本上在整个南朝的尺度值范围内。这与北方诸朝尺度渐行增大的走向显然是很不同的。至于各印在制作工艺上容有细微误差,理由如前述,可以忽略不计。

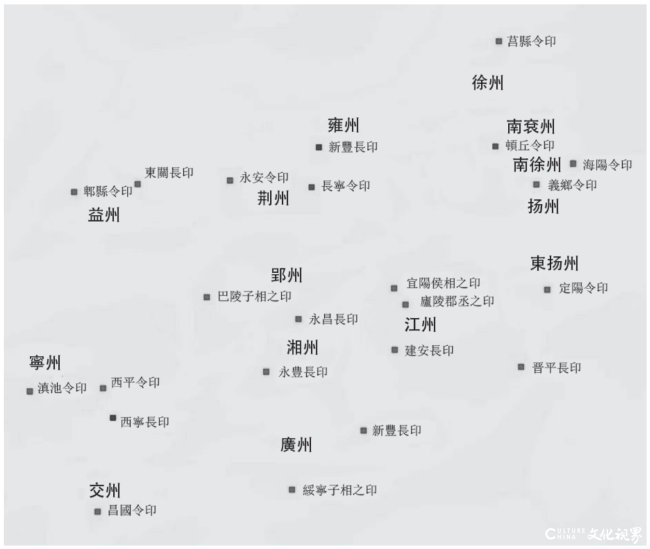

印群所含县名的地理空间范围有助于我们判断它们的归属。上揭诸印除饶安以外,皆明确在南朝境内。(图31)具体而言是大多在宋、齐两朝共同的版图之内。除前揭诸印外,还有“建安长印”(图32)、“永安令印”(图33)。个别在南北相邻处。此期南北疆域时有变动,又各有侨置郡、县,但这些县名多未见于北朝侨置。南朝侨郡县多置于鄂北、苏北、皖南一区,据《南齐书·州郡志》,西平、顿丘、海阳、莒县分别见于司州东新安左郡及北、南徐州等侨郡,但地属南朝。而这一印群中的多个县分布在郢州、宁州、湘州、广州、江州等南方各州。这首先排除印群属于北朝的可能。饶安《晋书·地理志》属冀州渤海郡,北魏入瀛洲,《宋书》及《南齐书》未见,疑刘宋时地失于魏。

图31官印地名所在示意图

图32建安长印

图33永安令印

南朝既可定,便可进一步探讨在宋、齐、梁、陈诸朝中落实具体归属的可能性。

上揭诸印所涉县名除“青川”“西宁”“丞县”“长宁”“丰乐”《宋书》无考,余为刘宋县名。后多为南齐沿置,仅“郫县”“丰乐”“永昌”未见于《南齐书》。梁、陈版图收缩,无法更多覆盖此印群所及诸县,可以暂不考虑。因此,从逻辑上讲,宋、齐两朝均可能颁铸这批官印。进一步确定这个印群的年代位序,还需要在东晋至南朝时期的印文与形制演化的序列中寻求它们的定位。

东晋至南朝的印文、钮制形态与北方十六国和北朝走向虽不同步,但文字演变仍存在一定程度的相互影响。主要表现为不断加快的汉篆体势结构的疏解,这是共性的方面。同时,南北政治谱系和社会文化背景的差异又导致它们从共同的秦汉规制中走出以后,表现出演变方向的偏移。十六国后期至北魏,疏散、粗犷的作风急速地滋长,如“邺宫监印”(图34)、“奉车都尉”(图35)、“范阳公章”(图36)、“魏昌令印”(图37)、“军司马印”(图38)。东晋的走向则是沿循西晋的传统渐进式地向简率发展,但总体上保持相对内敛的规范。东晋颁给少数民族的官印“亲晋王印”(图39)、“蛮夷侯印”(图40),以及长沙、南京晋墓出土的两方“关中侯印”(图41、图42),可以反映东晋印文演化的基本走向。在文字及凿刻风格上,东晋私印颜綝六面印(图43)和刘宋、南齐间人王僧虔的六面印可以作为参照。其共同的表现是趋于纤细、峻利,但文字结体仍以方正为基调而未导致凌乱、变形。这样,我们可以对东晋至南朝初期这一阶段的印文体势和凿刻特征做出一个估量。换而言之,从印文形态的演变尺度来看,本文所揭的印群在风格上应当处于承接东晋的节点而不能太远,定其为南朝前半期是合理的。

图34邺宫监印

图35奉车都尉

图36范阳公章

图37魏昌令印

图38军司马印

图39亲晋王印

图40蛮夷侯印

图41关中侯印

图42关中侯印

图43颜綝六面印

在上述分析基础上,有助于做出进一步结论的文献依据是:前揭“宜阳”“巴陵”“绥宁”三方相印,其封国分属刘宋时的江州、郢州、广州。宜阳侯见《宋书·孝武纪》,初封南谯王义宣次子为宜阳侯,同书《檀道济传》又载以檀韶为宜阳侯。《州郡志》见载宜阳子相,当是前后递降袭封,地在江州安成郡。“巴陵男相”“绥宁男相”亦仅见于刘宋封国,《宋书·州郡志》分别在郢州长沙郡和广州南海郡。至此,印群定为刘宋可安。

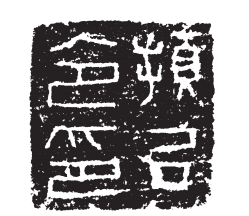

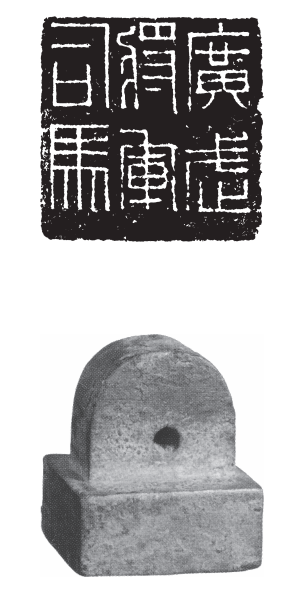

刘宋官印还应当包括武职官印。如本文前揭“伏义将军之印”“荡寇将军之印”“虎贲中郎将印”以及《洛泉轩集古玺印选萃》辑录的“广武将军司马”(图44)。这是各朝官印体制中固有的部分。依据本文所析刘宋印群印文的特殊笔形,还可推定若干属于此期的杂号将军印。不同之处在于大部分武职官印钮式别为一系,需要另文讨论。

图44广武将军司马

近年新出和新发表的玺印形态资料增多,以印文风格与钮式特征出发对东晋南北朝官印做出细化的类型学研究,改变单纯依据文献而形成的断代标准不一的状况,条件已比过去充分。古玺印中其他类别的断代研究同样存在这样的必要性和可能性。

(文/孙慰祖,西泠印社副社长,中国美院博士生导师,上海市书法家协会顾问,原载《书法研究》二〇二五年第一期,来源:书法研究杂志)