时间是人类感知和经验的必然框架,生命中无数的经验材料,须得纳入这个框架中方为我们所感知。艺术家谭平的创作,正是记录着那无数个流逝的瞬间和个体生命体验的流转。谭平以为,在无意义的时间长河中,正是艺术赋予生命意义。

无论是经过层层“覆盖”形成的抽象画面,亦或是不断跨越艺术媒介与形态边界的实践,谭平自上世纪80年代以来的创作,为观者提供了多维度的生命体验和视觉感知路径。

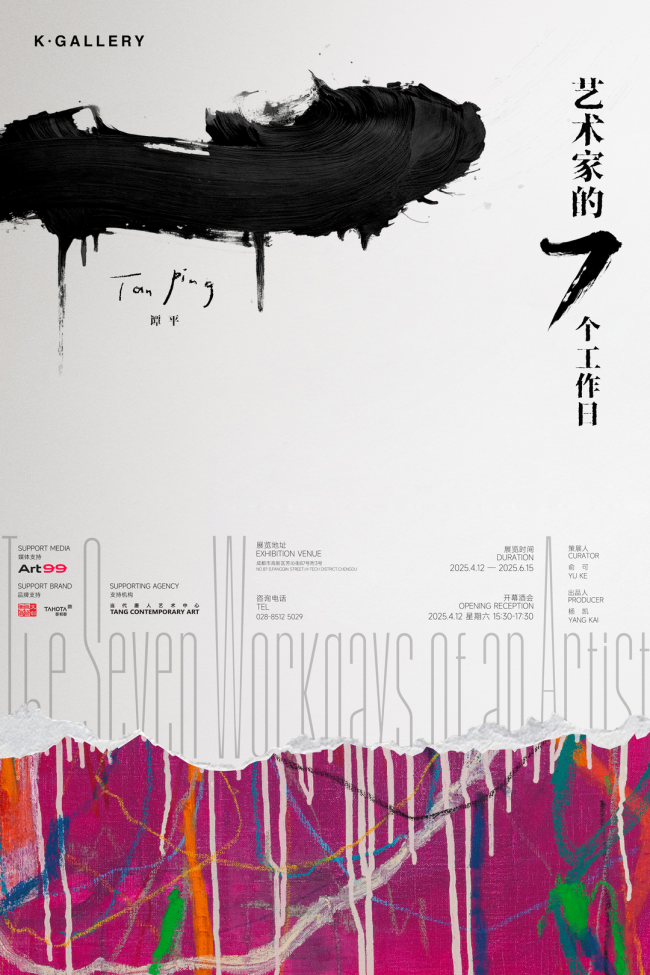

2025年4月12日,谭平个展“艺术家的7个工作日”于成都K空间开幕,也是谭平在成都的首个实验性艺术项目。展览由俞可担任策展人,呈现谭平为期七天的项目“无意义的悬置”和“覆盖”,同时展出近年来的系列绘画创作。展览将社会场域、展示空间、视觉内容、感知体验相串联,面对复杂多变的社会现实,在动态过程中不断逼近对生命的终极追问。谭平将这个极具实验性的艺术项目称之为“一座舞台,两个角色”。

在这7天,谭平做了什么?

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

一

“无意义的悬置”

实验性场域作品:“无意义的悬置”

人生时刻处于“无意义的悬置”状态

艺术是缓慢消解“悬置状态”的过程

是使“无意义”生成“意义”的瞬间

——谭平

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

策展人俞可说:“谭平极端的媒介体验成为他观念的理由”。在K空间的“悬置”空间,“一条线”横贯而过,将墙面一分为二,充满视觉张力的黑色线条在墙面留下无数条漏痕,恣意流淌而下,如惊蛇入草,又如壁坼之路。画框和织物悬浮其上;而同样以无序状态悬置的,还有空间正中心的几件画作,它们曾被挂在墙面,还残留着那条“线”的墨痕,而现在,被极具破坏性的力量“冲击”于半空,仿佛有瞬间的爆破力让它们“悬停”而置。在空间的角落,散落着大小不一的镜面与玻璃瓶,镜面反射出的心理空间与玻璃瓶带来的不稳定支撑,让整个空间处于脆弱、敏感而极不稳定的状态。

谭平7天的现场创作,让空间本身成为作品——一个承载着艺术家观念与行动的空间,更让游走其中的观者,在某个瞬间体验到被按下的“暂停键”。

“艺术家的7个工作日”展览现场

问:这次在K空间展示的“无意义的悬置”空间,事先是否有规划?还是完全的即兴创作?这7天大致的创作流程是怎样的?

谭平:“无意义的悬置”这件作品我没有事先规划。每当我进入一个新的展示空间,通常并没有一个非常清晰的想法,但我会仔细观察和感受这个空间,从中找到一个出发点,就比如K空间的柱子。从展览空间来讲,这个柱子会影响作品的展示和观看,是一个很蹩脚的障碍物,但我觉得它们恰恰代表着现今城市的一种状态,同时也是K空间最为独特的地方。所以,我这次的创作灵感源于这个特定空间,就从这个看起来没有任何意义的70×70厘米的柱子开始。

我将整个空间墙面打上70×70厘米的网格,画框和织物材料以一种非常规的姿态悬挂在上面,一条离地高105厘米的胶带贯穿其中。我手持沾满黑色颜料的巨大画笔沿着胶带的边缘从头至尾画过,会被误认为“书法”的一画。然后将胶带撕下,书写呈现的黑色一笔呈现整齐的边缘,这是对既有经验的涂改,也是无序的随机状态。系统性的符号是在这次展览中我所规避的,现场对我来说最好的状态就是“废墟”。

这种即兴而来的创作,与其说是突破,不如说更像是一种“破坏”——破坏了绘画的传统呈现方式;破坏了观众的心理与视觉体验;也破坏了画面本身固有的秩序感。

当一切感知被隔绝在外,想象与具体在这个场域呈现出“无意义的悬置”状态,所以我在这里是认真做一件看起来“没有意义的事”,也是在做一件去除“意义”的“无意义”行为。

问:在您之前的场域创作中都会采用“线”这一艺术语言,那么今天在K空间的这条线,有着怎样与以往不同的观念?

谭平:今天这条线,是被“解构”的一条线,我画完它之后的解构过程尤为重要。今天的社会是极度碎片化的,无论是信息的碎片化,还是撕裂对抗的破碎状态。在这样非常复杂纷乱的语境中,我们对于某个事物的见解也很难达到共识。因此今天的这条线不是静止的,而是处于一种被解构的动态状态。

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

当我把画框从墙上取下,这条线已经变成了片段,把带有不同线条片段的画布悬置于空间当中,让这条线继续被碎片化处理。它们以不同角度漂浮悬挂着,有的还置于玻璃瓶和水泥地之间,但凡轻轻一碰,玻璃瓶就会滚落或破碎,就像个体生命生活在当下那种无法把握的脆弱感和失控感。

我将这种状态形容为一个手雷突然爆炸之后,各种东西“悬停”在空间中的瞬间定格,但其实一切都是不稳定的。所以这七天的工作每一天都特别重要,它不是最终的结果,而是让这七天浓缩成爆炸的瞬间停留在这里。

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

问:为什么将这次现场创作限定为7天?

谭平:7天是有象征性的,但是观众会产生疑惑,难道艺术家要像上帝一样创造世界吗?对我来讲,阐释并没有那么重要,我只是借用了这样一个象征性的说法。关于这个项目本身,首先我考虑的是需要几天完成,盘算了一下,大约需要5天左右,加上前期准备共7天。我希望有更多不同领域的朋友、学生来到现场进行交流,共同参与,在这个过程中会发生很多意想不到的事情。

当然,这7天还有一个重要意涵,就是时间。我经常说时间是我的创作方法,也是我创作所使用的媒介。画一张素描,用2分钟;刻一根线,用6个小时;每覆盖一层画面,用10分钟……我在创作中非常注重规则的限定,希望这个限定能够产生令我惊喜的偶然性。这次的创作有些不同,时间长了些,有7天。要把7天时间分成无数个切片,一直在建构和摧毁的过程中转换,也将这个过程呈现给观众。经过7天,我最终展示出来的是一个过程性的废墟和一堆漂浮不定的碎片。

实验项目“无意义的悬置”现场

问:在这7天当中,还邀请了声音艺术家和现代舞蹈家加入创作?

谭平:对。在“手雷”爆炸的过程中,音乐家、舞者、设计师包括摄影师的加入,相互激发,让作品的能量更强。所以这7天是大家共同创造的作品。不同的人进来之后,对整个现场的“破坏”比我自己“破坏”的威力要大得多,这恰恰符合了我的理念——他们的到来不是帮我把画挂正,也不是帮我将展览呈现得更完美,而是将这个空间,将这根线解构得更为彻底。我希望这个展览是开放的,有不同领域的艺术家参与其中,他们可以在这个空间里创作、互相激励,让过程变得更加不可控。

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

谭平在K空间实验项目“无意义的悬置”工作现场

问:之前您提到了这次场域创作是一个去除“意义”的“无意义”行为,但也有些观者能从其中似乎看到对于当下生存状态的隐喻?

谭平:在这7天的时间里,我以碎片化的工作路径,试图打破意义与目的的预设,创造持续的不确定性,至于最后的结果或者说有没有结果,是观看者需要思考的问题。当所有的观众进入这个空间,意识便随着这7天创作的文字和作品弥散,走入了一个在废墟中重生、充满想象力的空间。

虽然我个人是想把我对今天这个社会和世界的感受表达出来,但我更希望给观者提供一个开放的空间,让他们有自己的思考和感觉。作品也是具有开放性的,不是封闭的,也不是只有一个结果的表达。

当然,这个艺术项目也可以理解成对当下生存状态的隐喻。无论是个人的生存现实,还是精神内心,都处在这种“悬停”而不确定的状态——似乎没有希望、没有未来,但这实际上也是我们现在能达成共识的一种状态。

实验项目“无意义的悬置”现场

二

“覆盖”

现场绘画创作:“覆盖”

不断覆盖,不断否定,不断刷新

一边被创造,一边又被毁灭掉

有的只是过程,而不是结果

——谭平

在K空间另一个展厅,谭平进行了为期7天的现场创作。每一天描绘着不同的色彩与线条,当然,与其说描绘,倒不如说更像记录。不同的画面记录着艺术家每天的心情和状态,新的画面不断叠加着,旧画面也不断被覆盖着……如果我们将每个截面展开,在被挤压的片段中,都是全然不同的画面,就像时间长河中的每一天。图像虽不断被覆盖,但它们曾经的样貌永恒地存于层层叠加的颜料之下,正如人类的历史,也如个体生命的瞬间。无论画面看起来如何完美,都会被谭平破坏式地“覆盖”。他说:“永远没有结果的覆盖下去才是最有意义的,因为在每一遍的覆盖中你都能够最大强度地去体验、去体会”。

“艺术家的7个工作日”展览现场

同时,与现场创作一并展出的,还有近十多年来谭平的绘画作品。既有因疫情期间的社会现状而让画面演变出的压抑和扭曲,也有在后疫情时代,变得更为复杂的结构和色块。这些同样因层层叠加而形成的抽象图像,已然不同于他早期有着大面积平涂色域的冷静。在这个巨变的时代,谭平用绘画记录着作为艺术家个体的细微感受,是纠结与迷乱,也是阵痛与荒诞,与时代脉搏产生着共振。

谭平

《突变》

布面丙烯,200×200cm,2020

谭平

《剪不断》

布面丙烯,200×300cm,2021

“艺术家的7个工作日”展览现场

问:在成都创作的这7天,已经被记录进这件现场创作中去了,分享一些不同时间的状态?

谭平:记得刚到成都的时候,下着雨,空气都是湿润的,我觉得挺好,画面轻松自在。结果那天晚上又喝多了,特别痛苦,第二天画面就被我涂成了黑色。每次来现场之后对画面的判断基于前一天的状态,然后每天不断地画下去。其实这个作品最重要的是要与记录短片一同展示,这样观者就能时刻看到变化的过程,以及作品是怎样一层层被覆盖后达到最终的结果。

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

DAY 6

DAY 7

现场创作“覆盖”在7天的创作过程

问:您曾提到这次成都的创作是希望将过程呈现给观者,消解结果。这两件作品都是去除意义,去除结果。聊聊这个“无意义”的意义?

谭平:在今天社会中弥漫着一种不确定、无目的的生活状态。做什么都觉得没劲,又得看起来非常认真。人人都很茫然,但又都很具体的忙着,有些荒诞。我想能不能通过我这个工作现场,让人感觉我非常认真的忙着,而我所做的又是一件看起来“无意义”的事情。我不想让创作现场看上去充满激情,而是看起来特别冷静。我希望观众有个疑问,“这个艺术家在这儿做什么?”让大家关注每天工作的进展,这样一个抽象的无法识别的事,只有结束的时候才能看到。说实在的,我也不知道会是什么样。

“艺术家的7个工作日”展览现场

问:从现场展出的绘画作品中,我们能察觉到同过去的创作有了很大改变,色彩、空间更丰富,但冲突也更强烈?

谭平:我们今天的社会实际上比过去更为复杂。过去我们曾经认为这个世界是可以通过理性抽离出某种唯一且清晰明确的真理。对于我来讲,特别是新冠疫情以后,我认为复杂性是这个世界真正的本质。继而我的画面中出现纠结与对抗,并在对抗中又产生着和谐与不和谐,太多说不清楚的——正如同今天世界的状态。

谭平

《无题》

布面丙烯,200×300cm,2022

展览信息

艺术家的七个工作日

参展艺术家

谭平

展览时间

2025.4.12――2025.6.15

策展人

俞可

出品人

杨凯

主办

K空间

展览地址

成都高新区芳沁街87号附3-4号

(来源:99艺术)

艺术家简介

谭平,1960年生于河北承德,1984年毕业于中央美术学院版画系并留校任教,上世纪80年代末留学德国柏林艺术大学,获硕士学位和Meisterschule学位。英国金斯顿大学荣誉博士。曾任中央美术学院设计学院院长、中央美术学院副院长、中国艺术研究院副院长等职,现任中国美术家协会实验艺术委员会名誉主任、中国艺术研究院国家当代艺术中心主任。他始终探索于绘画、版画、多媒体、设计等多个领域,作品被中国美术馆、上海美术馆、波特兰美术馆、路德维希博物馆、亚利桑那州立大学美术馆等国内外重要机构收藏。