这是2002年的作品,我是把传统文化符号当成一种现象,当成一种传统的痕迹。开始把抽象艺术和材料、造型结合起来,所以画面里有笔、木炭、还有蜡纸、丙烯、树脂胶,所表达的残缺性更像是一个风化的物。这和塔皮埃斯的思路有很多相似之处,他强调了一种形态本身,一种存在的方式,所以我不是具体到细节的画法,而是对传统记忆的痕迹。

顾黎明《汉·马王堆帛衣》纸板上色粉、蜡纸和树脂胶等 75×50cm×2 1997年

这是最早的“马王堆”系列,1997年创作的。这也是抽象性的,我是吸收了杨家埠扑灰年画的木炭条,粉红色的颜色是用纸烧出来的痕迹,这里还有一些拼贴

八、转换

“转换”的意义是指某种事或物的属性和喻意发生转变,它通过文化属性和时空形态的转变进行具体呈现。对于艺术创作的转换,实质上是通过解构的方式展开。解构的概念并非仅是一个肢解的行为,它的实际意义是一个肢解与重构并存、含有双重含义的创造行为。这是我们在认识传统问题上,更多掺入了具有批判的文化思辨意识。

1、转换的具体方式:

在转换中,具体操作方式是对媒介材料的重新选择。传统文化之所以构成符号,其实际意义就在于它在文化内涵、形式语言和媒介三方面共同形成的整体形态。“转换”作为当代文化的思维方式,目的是重新解读传统文化,构建具有当代人文精神的中国当代艺术,这种努力是在确立当代文化身份的大背景之下对中国传统文脉的重建。

我的课题把观念与媒介放在综合层面来考虑,“综合”在这里具有双重含义:思想观念的交叉互动与媒介的交叉互生。“动”和“生”按照中国传统《易传》中的认识是转化、改变,合谓“变化”。从重塑当代人文的角度考虑,传统文化符号的意、形、质无疑是重新建构的切入点,因架上绘画的维度和呈现方式,传统文化符号的空间与媒介物的形态转换本身就存在着新的解读契机,这也恰恰形成了本课题切入传统的文化态势。

2、符号转换的两种形态方式:

触觉——以心理机制作用的转换方式

心智经验是对传统文化符号从感知方面进行转换,它基本上是针对传统文化符号质的某种特性,通过触觉的会应体验,以抽离与扩大的解构方式,使其转化为具有心理经验轨迹的触觉式图像呈现方式。

视觉——以视觉机制作用的转换方式

视觉的转换是通过具体的可视性符号进行重构与切换。重构,主要是将原有的传统符号进行视觉结构的改造,在改造的过程中切入当代文化意识,使其具有双重含义;切换,并非改变其符号体,而是对传统文化符号的语境切换,以期改变其文化背景,成为多向度的非线性传递的视觉符号。但它独特的可视文化表征,又会为我们暗指传统文化与我们当下文化的某些关联。

顾黎明《山水赋之二十二》150x93cm卡纸上色粉笔、水彩、铅笔及蜡纸拼贴等,2015年

这是我前年画的“山水赋”系列,里面没用油画颜色,全是用色粉笔、油画棒、拼贴、塑形膏做的,然后再染。在长时间的研究中,徐渭、马远、夏圭、米芾等中国古代绘画的精神已进入我的潜意识,又和我所表现的抽象方式相关联。

我经常画一些水彩等方面的小草图,在草图里思考、解决问题,可以反复画上20、30张,不同的可试方法,包括技法、基本材料,素的原形……真正的艺术作品从最基本的元素开始就应该和别人不一样。古典艺术和写实主义强调形,大家都用一种材料;而现代艺术强调两个方面,一是观念的改变,一是媒介的改变。现代艺术不再从题材,而是从媒介自身来发现问题。不同的媒介会产生不同的个性。画的时候还要有自己的观念,你要画什么?我是把中国古典山水和宋代马远、夏圭的构图肢解开。

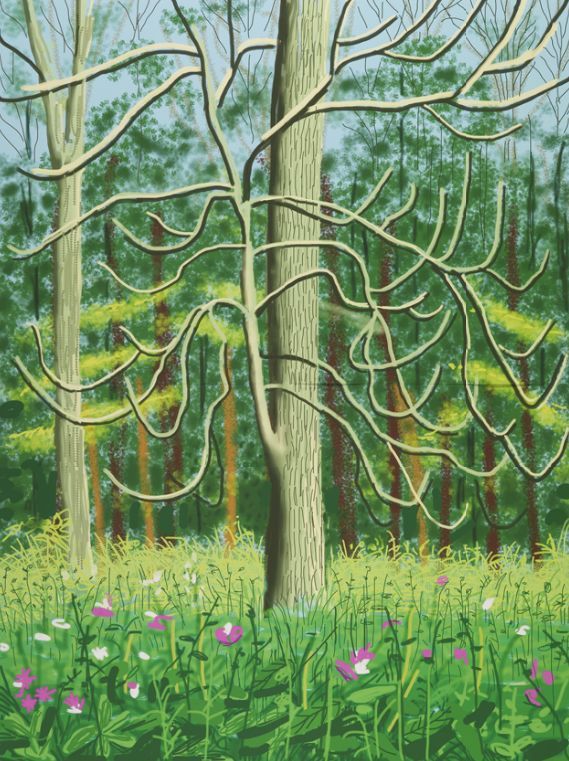

大卫·霍克尼 The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011, 2011 IPad drawing printed on four sheets of paper, mounted on four sheets of Dibond 36.2 × 177.8 cm