写生在彼时获得更多的合法性,原来被遮蔽的千花万木开始成为艺术家宝贵的文化资源。此时的花鸟木虫不再是书斋图谱里一成不变的图像模型和文化消遣,神秘瑰丽的南国花木激发出艺术家强烈的创作欲望。

郭味蕖将笔墨与图式推出新高度,在花鸟教学中,他将“写生—临摹—创作”组合为一套有效方案,用自身的实践总结并影响了一批学子。

作为他的学生,王晋元的道路直接继承郭味蕖。

他一方面承接了郭味蕖提出的“三结合”样式,即山水画与花鸟画、工笔画与写意画、泼彩画与重彩画相结合的表现手法,并在此基础上更为深入地挖掘对象,将画面整合为综合的知性体系;另一方面在视觉和文化两个层面上进行创新和改造。

如想清晰地探寻花鸟画在进入新时代节点中的变革路径,我们除了考察它在艺术思想史和社会学中的理论意义,还需要进入更为具体的案例中,分析艺术生产者是如何从视觉领域跨入知识领域,反之又是如何将个体的情感投射在视觉领域的。

二

20世纪60年代,王晋元主动选择定居云南,并先后担任云南画院首任院长、云南美术家协会主席、云南省文联副主席等职务。

罗梭江畔 69cm×100cm 1978年

在艺术上,他需要解决的问题就是如何进入传统的笔墨语境中,把笔墨意趣转换为关照自然的客观对象中。在观念上,他需要解决的是在传统延续与创新改造之间,如何从表现的客体中找到自然中最原初的审美意识。

王晋元在众多方案中选择直面自然,感受自然空间中多样化的生物形态。

在这一时期,他创作了大量描绘精炼、穿插细腻的写生稿及山水作品,为其后续的现代探索打下扎实的基础。

开门见山.金沙江桃源 68cm×68cm 1979年

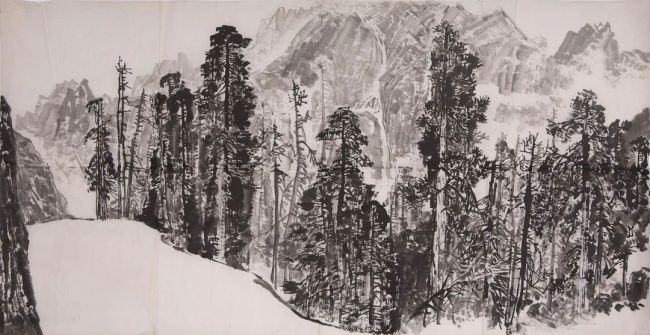

2009年,在云南画院王晋元的画室内发现了一批尚未完成的山水写生作品,这批作品是他于七十年代末在滇西北写生时创作的。在《罗梭江畔》(1978)、《开门见山.金沙江桃源》(1979)、《迪庆公路的森林》(1979)等山水作品中已经能够窥探到“全景图式”的端倪。

不难排除,当时美术界对于“形式美感”的追求趋势促使这一时期的作品呈现出强烈的形式感。山体的表现根据山形的变化用几何式的构图填满,其中也保留大量的有效留白。

迪庆公路边的森林 70cm×140cm 1979年