五篆书、隶书和隶草的划分

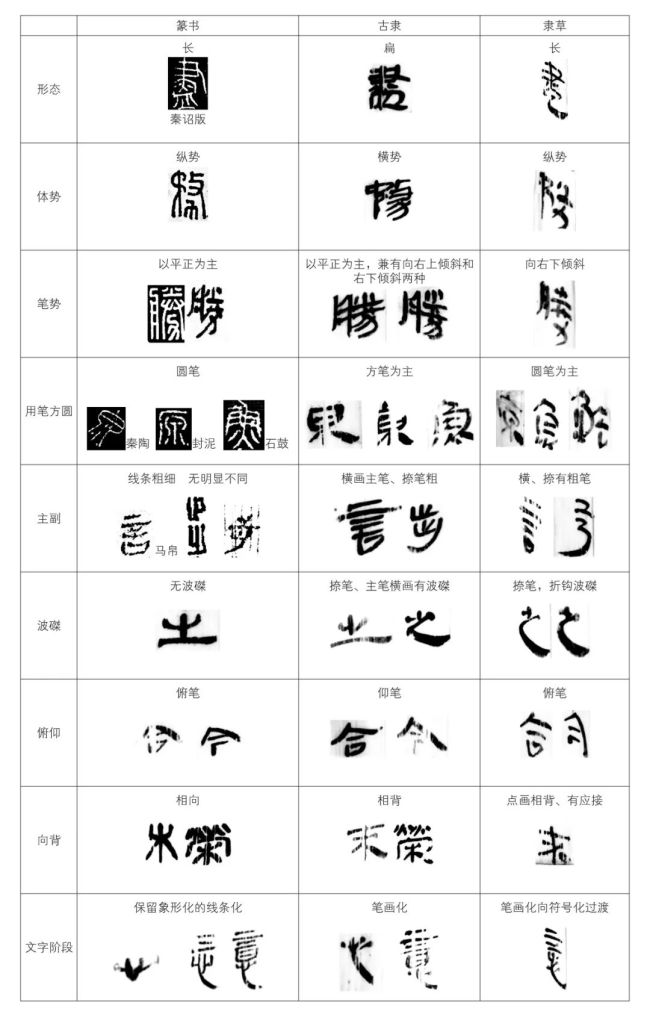

在《秦“书同文”前后——秦代如何统一文字》一文中,我们认为秦统一前后没有大篆、小篆的区别,秦代简牍中也不存在篆书、隶书的明显区别,这些书体的名称有可能都是在汉代才出现的。秦代、秦汉之际和西汉早期的简牍帛书中,一些篆书中,融进了古隶的写法,而古隶中,保留了篆书的残留,一些在隶草中出现的简率写法,也被古隶所吸收,如“辵”“止”的草写,就大量出现在非隶草的古隶中。隶草是“斜体字”,但也有这种向右下倾斜的斜体字中很少草书的因素的简牍。究竟应该如何从文字和书法角度结合,区分此时的篆书、古隶和隶草,我们可以通过几个指标来做一个简明的划分:

形态专指字形的长扁。郭沫若曾经因为楚帛书的文字“体式简略,形态扁平”,就判断“接近于后世的隶书”是错误的。战国中期后,各国文字都有变扁的趋势,这一点何琳仪在《战国文字通论》中已经指出。虽不能因形体的长扁就判断其书体,但可以是区别篆书或隶书的指标之一。当然,篆书长、隶书扁,是我们以往由秦刻石的小篆和汉碑隶书得出的印象。而仅凭这个印象划分篆隶也有歧义:有些篆书如秦虎符的文字,就不那么长,而偏方整。隶书变长为扁,隶草是由篆书中孵化出来,字形也偏长。

体势,出自卫恒《四体书势》的“势和体均”,我们使用这个概念,主要是指取纵势还是取横势。篆书强调纵势的线,承自古文的“悬针”等笔法,在篆书中“舒体放尾”,以取纵势的线条为主;隶书改为取横势,其主笔也以横画的“蚕头雁尾”为特征;而隶草的取势则更注重笔画的连带、呼应,所谓“方不中矩,圆不副规”,也就没有横势纵势的区别。

笔势指平正之势或倾斜之势。卫恒《四体书势》中,就有“矫然突出,若龙腾于川”“渺尔下颓,若雨坠于天”的描写,我们可以分别理解为笔势上倾(由左向右上倾)和笔势下坠(由左向右下倾)两种。秦汉简篆隶多取平正之势,隶书以横势为主,也有向右上倾斜之势的,也有向右下倾斜的,但不像隶草那样含有草书因素的,隶草则全部向右下倾斜。

笔法中包括用笔方圆、主副、波磔、俯仰、向背几个方面。因为这些书法术语不同时代和不同作者的解释各有不同,我们有必要作简单的解释。

用笔方圆一说,是古代书论中很早就出现的一个概念。虽然蔡邕的《篆势》中说篆书“不方不圆”,但与隶书比较,篆书还是以圆笔为主。刘师培《书法分方圆二派考》,就以方圆划分篆隶之别:“篆体用圆,圆则曲直全缺,无往而不得其宜;若隶体用方,方则不宜曲而宜直,不宜半而宜全。”秦玺印、石刻等铭刻体篆书多保持了圆笔,秦汉手写体篆书方笔也逐渐增多。而隶草由篆书而来,所以也是圆笔为主。也如刘师培所言:“草书一体为篆书之变相,真书一体为隶书之变相。”“古人之论草书者,均以草书乃隶书之变形,较隶书尤为简易,不知隶书全用方而草书则全用圆……盖由篆体而趋于简易则为草书,由草书趋于工整则为行书。则草书者,字体中之用圆派者也。”这与我们今天看到诸多秦汉文字后的看法也基本一致。

主副是指一个字中有一个主笔,比其他笔画长且粗。例如一个字中有许多并排的横笔,如果长短粗细一致,容易单调且不美观,线条分主副,是隶书出现后才有的。在隶书和隶草中都有粗笔的主笔,像“步”“可”向左下的笔画也成为主笔,篆书中没有线条粗细的变化,也就没有主副笔之分。

波磔,金文、石刻的篆书本是没有波磔的,但从青川木牍到秦简,不少出自处于隶变中的简牍,都有一些类似隶书的波磔;隶书的特色笔法是“蚕头雁尾”,成熟隶书是“蚕不双设,雁不双飞”。但西汉早期的隶书中似乎还没有这个规矩,如“士”“音”作