摘要:中华人民共和国成立以来陶瓷艺术研究取得了辉煌成就,在陶瓷考古、陶瓷史研究等方面成果斐然。尤其是改革开放以来,随着陶瓷技术发展和新观念介入,其研究视野、手段、内容日趋成熟。无论是在日用陶瓷、艺术陶瓷、陶瓷技术、陶瓷文化,还是陶瓷教育、中外陶瓷交流及陶瓷市场、陶瓷鉴赏、民间陶瓷等方面都取得了诸多创新性研究成果。从考古学视角到生态学视角,从比较研究法到科学实验法等研究方法的不断丰富,使得中国陶瓷学研究正朝向多学科协同创新、中外陶瓷艺术比较研究等新领域发展。

关键词:陶瓷艺术;日用陶瓷;陶瓷技术;陶瓷发展

基金项目:本文为2021年度国家社科基金艺术学重点项目“中华窑口文脉体系传承与发展研究”(项目批准号:21AG011)的阶段性研究成果。

陶瓷作为中华优秀物质文化基因,历来受到学术界广泛关注。以往陶瓷研究大体沿历史发展、陶瓷本体、陶瓷文化、经济要素等主题展开,具体表现:一是历史发展(以时间维度),包括陶瓷发展、历史演变、陶瓷考古与断代、中外陶瓷文化交流等;二是陶瓷本体,包括陶瓷工艺学、材料学、工程学、釉色、装饰、造型、窑口、民间陶瓷等内容;三是陶瓷文化,涉及陶瓷美学、陶瓷社会学、陶瓷伦理学、陶瓷地理学、陶瓷文化产业等相关内容;四是陶瓷经济,涉及陶瓷经济价值、市场、管理、销售等生产经营活动。上述内容都有很多原创性著述,七十年陶瓷艺术研究展现出勃勃生机。

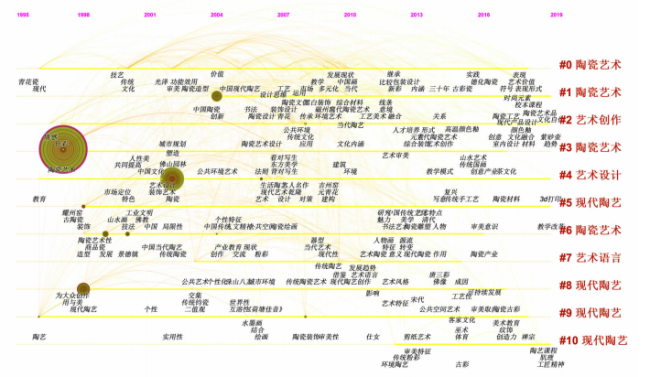

一、陶瓷艺术研究的主题及数据分析

(一)中华人民共和国七十年(1949—2019)陶瓷艺术研究线索和主题

1.陶瓷艺术通史研究

建立在前人研究成果基础上,从20世纪60年代初,景德镇陶瓷研究所编撰《中国的瓷器》到1982年中国硅酸盐学会主编《中国陶瓷史》问世,基本框定了中华人民共和国陶瓷发展历史以年代为轴线,以朝代更迭为坐标的研究线索。迄今为止,《中国陶瓷史》仍是关于中国古代陶瓷史的重要著作。20世纪80年代后,叶喆民的《中国陶瓷史纲要》[1]、冯先铭的《中国陶瓷史》[2]、李知宴的《中国陶瓷简史》[3]都是通贯全史的研究专著,丰富了陶瓷通史研究内涵,为20世纪80年代之后陶瓷史研究向文化学、科技史视角拓展奠定了基础。进入21世纪后,陶瓷史研究除延续之前的研究思路外,人类学、民俗学等学科的介入使陶瓷史研究更趋多元化。

2.陶瓷断代、专题史和地方名瓷研究

20世纪50年代起形成了以陈万里、朱伯谦、童书业、孙瀛洲、叶喆民、李知宴、冯先铭、耿宝昌、邓白、傅振伦等学者为代表地对历代名窑、古陶瓷断代及地方陶瓷历史的系统研究。他们从历史、考古、文献、科学实验等不同角度广泛探讨陶瓷发展的相关情况,形成那个时代的研究主体。20世纪50年代初,陈万里的《汝窑的我见》《邢越二窑及定窑》[4];童书业的《广东窑的瓷器》[5],孙瀛洲的《谈哥汝二窑》[6],王家光的《耀州瓷、窑分析研究》[7],李文信的《辽瓷简述》[8]等对名窑的详细研究,都是这一时期重要研究成果。尤其是20世纪50年代陈万里《中国青瓷史略》以及由三联出版社出版的《景德镇陶瓷史稿》两部专著开创了新中国专题陶瓷史、地方陶瓷史的研究先河。20世纪80年代后,断代史、地方史研究勃发出新生机,李辉柄《宋代官窑瓷器》[9]、刘兰华《清代陶瓷》[10]、刘涛《宋辽金纪年瓷器》[11]、王光尧《明代宫廷陶瓷史》[12]等对陶瓷史断代史的研究成果开始大量出现。地方陶瓷史如《湖南陶瓷》《龙泉青瓷研究》《河南陶瓷史》《江西陶瓷史》《岭南陶瓷史》《明代磁州窑瓷器》等成果大量涌现。此外,耿宝昌主编的《名窑名瓷名家鉴赏》[13],远宏主编的《中国窑口系列丛书》[14]相继出版,表明了陶瓷史研究方法、手段、内涵等的不断创新,研究内容日益多元化,向多层次、多方位深度和广度发展,为进一步研究提供了基本线索。