三、博采众长,风貌独特

阮江华长期在海南省美术家协会从事组织管理工作,因此有较多机会广泛地与国内同行专家、学者进行学术上的切磋与交流。我们可以看到,从黄土高原、西北大漠、青藏高原,到西递宏村,从塞北至江南,无论是学界论坛,抑或是笔会采风,都留有阮江华的身影。他一方面向同行的专家学者观摩借鉴,从理论到实践总结经验。另一方面,他在师法古人的同时,也崇尚师法造化;他频繁地深入生活,体验生活,搜集素材,提倡现场写生,笔耕不辍,通过大量的写生实践,与大自然对话,从中提炼自然之美,正如石涛所言“搜尽奇峰打草稿”。经过与同行业界的专家学者们交流,深入社会生活中对自然事物的写生感悟,才能做到“笔墨当随时代”。

阮江华中国画《岛西冬韵》

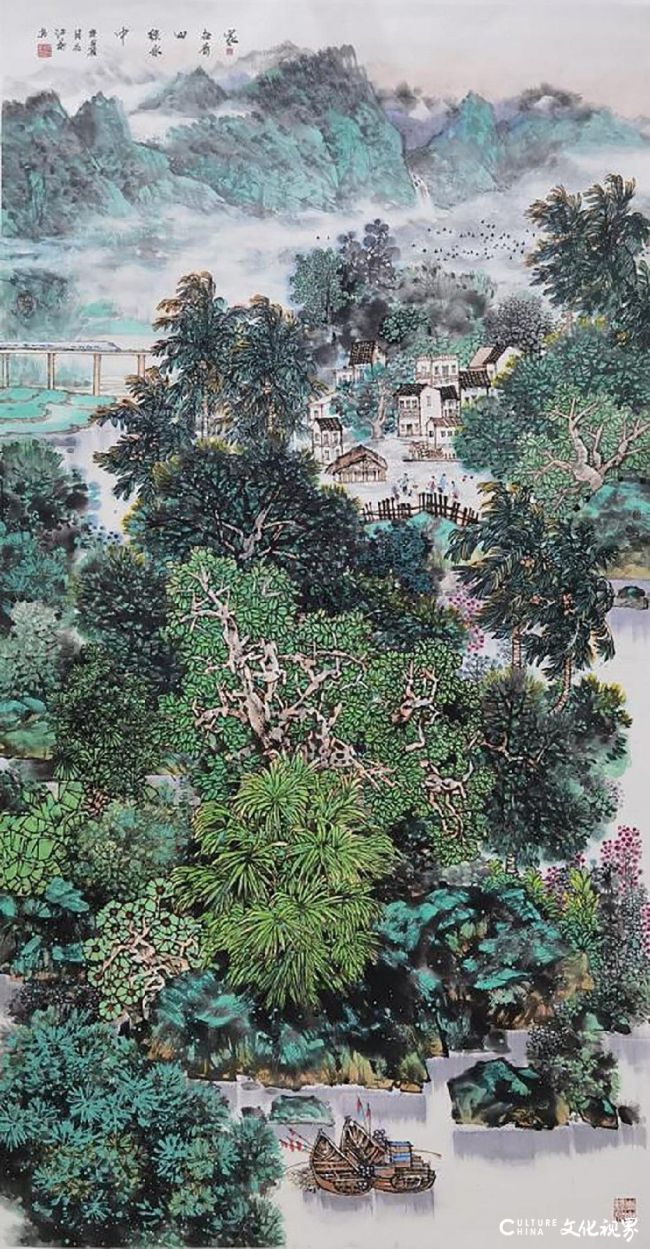

阮江华的《秋景物新》《家在青山绿水中》《满山春色》《南湖春早》《碧海连天远》等作品也正是在上述背景中应运而生,长期的技艺磨砺和艺术思绪辨析,继承青绿及宋元之后特别是明、清时期山水画清新、秀雅、润泽的特色,从外在形态看属于小写意山水,重色彩的铺陈但又与传统青绿山水不同。其墨色的运用不多,多采取勾勒着色为主,以海南的自然地域特色入手,从蓊郁苍翠的热带雨林植被中提炼元素,强调把握千姿百态的形状、生长规律,以形传神。色彩上又接续印象派传统,以西方现代色彩学理论为方法论,强调色彩的地域性特征,并用印象派的表现手法融入传统山水画的创作之中,在单纯的墨色之里融入了强烈的西式色彩关系,有意锐化了视觉张力,而相对弱化了传统山水画中程式化的皴擦晕染和笔墨技巧,形成了以一种意气为主、率性而为的意象与符号,其既不是传统程式的翻版,也不似自然山水的物理物像,而是蕴含着生命情感、人对自然的诗化感受,构建出一种秀雅清淡、蓬勃灵动、热烈圆融的诗境与情韵,形成了具有个人独特面貌的山水画作品。

阮江华中国画《家在青山绿水中》

四、氤氲意境,情景交融

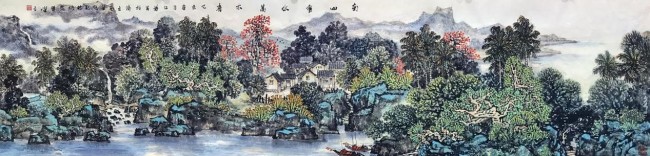

“氤氲”是传统中国画理论中的固有概念,由石涛在其《画语录》中推陈出新。它指明任何作品首先必须内含阴阳交错之饱和或张力。这种饱和、这种张力,是通过笔墨的铺陈组合与布局的经营获得的。通过布局与经营,艺术家可以从中进行虚实的探讨,根据对虚实不同的理解,重构自身的精神世界,正像唐代著名诗人王昌龄提出的“三境论”,从物境、情境、最后提升到意境阶段,以“得其真”,最终呈现出具有鲜明特征的画作。在阮江华的《南山新雨后》《南山秀水万木春》等作品中可以看出画家在传统中国文化方面有较深厚的修养以及对于海南独特的热带自然景观的钟爱:首先,阮江华对于“氤氲”显然有自己的理解,他在作品中将其用“虚”的形式加以替代,由此在画中,虚以最可见和最全面的方式得以体现。在宋代和元代的古代大师作品中,可以看到虚是没有画迹的空间,甚至占据了三分之二的画面。这里的虚不是一种毫无生气的存在,而是一种内涵丰富不可具象的存在,其内部流动着将可见世界与不可见世界有机地联结起来的气息。在构成两极的山与水之间,仍然流动着由云(空白)再现的虚。这些云(空白)有节奏、有规律的分布在画面中的虚位之上,如前景、中景与远景之间的留空处,再比如画中拱桥、溪流所及之处,均是虚处。云(空白)是表面看来相互对立的两极之间的中间状态,若在山水间没有云(空白)的介入,二者将处于一种僵化的对立关系,因而这云(空白)在画中形成了冲虚。正如丁皋所言:“...故笔有实中之虚,虚中有实。虚者从有至无,渲染是也;实者着迹见痕,实染是也。虚乃阳之表,实即阴之里也。”阮江华在作品中创造出这样一种印象:椰树、山石和小桥可以进入虚,融化为波涛和云海,并且相应地,水经由虚,可以化作椰树、山石和小桥。通过这种亦虚亦实,虚实相互转化的布局,既体现出了海南自然环境的生机勃勃,也展现出他对自然风物和琼岛生活的眷恋,山水生活之间充满诗情画意。

阮江华中国画《南山秀水万木春》