南北交流就是阴阳互补

记者:您刚才讲到古今中外的传承,在您身上不仅有中外或者古今,实际上还是当代的南方和北方。因为北方的这种雄强和你跟南方水墨的历史渊源。无论是刘文西老师的传统,还是你跟着方增先、吴山明老师的接触,这种文脉渊源在当代艺术家里面,您还可能是独一份儿,很少有艺术家能够跟南方和北方如此深入的接触。您怎么来看待自身的传承和个性,个性语言中有这两种东西的传承。

杨晓阳:我们所处这个时代,从受教育的时候是中西结合的。我南北方的老师都有,我父亲是学西画的,他的老师本身就是南北的一个结合。我老师刘文西是浙江人,在学习的过程中,我早已把南北方融为一体。刘老师有意地带着我不断地大江南北走访写生访谈。上海的画家老一辈我都比较熟悉,像朱屺瞻、唐云这些老先生,在我这个年龄的人,很少有人见过。北方像李可染、李苦禅、吴作人这一批老先生我都是见过的。

我后来做了西安美术学院院长,我也是敞开胸怀,拆掉围墙,走出去请进来,中国境内的各个画种,我都力图向他们学习,请他们来帮助我办学,丰富我自己的艺术。在长达40年的对外开放,我抓住机会,要打破西安的封闭。到了中国国家画院以后,更是集中了一批中国最好的艺术家跟全世界进行交往,跟全世界进行对话,所以这个南北之争、中外之争、古今之争,对我来说是没有问题的。它都是能够融为一体形成合力。

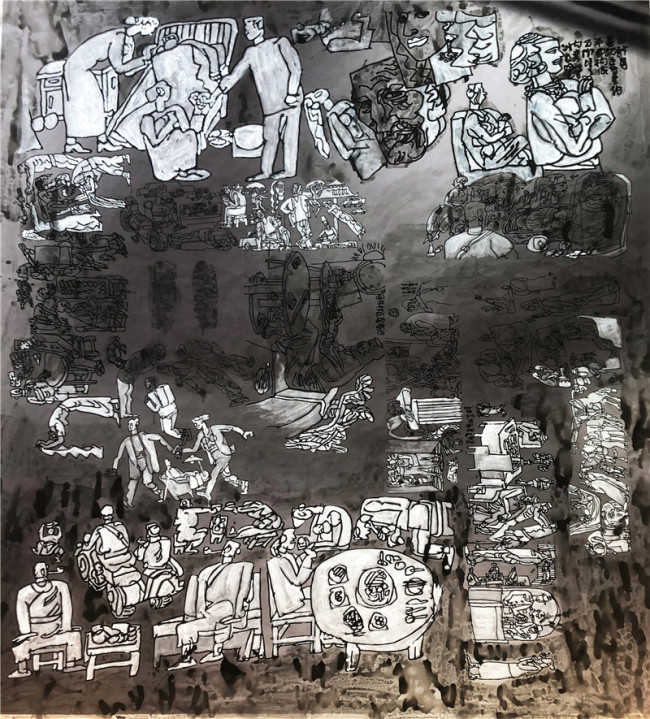

《人来人往》(组画)纸本水墨200cm×240cm2025年

我总是觉得时间不够,体力不够。要有更多的时间用在这个绘画艺术上,它可能会产生更多的作品。作品的水平高低,跟一个人的本质上的才华是有关系的。在当代,我是被不理解的少数,画家里比较突出的就是批判我的人很多,但是赞扬我的人也有一部分很坚定。这个比例好像不理解的还偏多,但是有一个现象就是我早年画的不被理解的,后来逐渐地被理解了。早年画出来他们觉得非常不理解的,现在好像慢慢也没有说理解,也没有说不理解,就是不再提不理解了。一部分人认为有一定的特色,很特别,有理论支撑,有一定的说服力,可能在众多的画家的画作里还独树一帜,在社会众多大面积展览中还比较引人注目。我的展览和作品提出了新问题,也在逐渐解决这些自己提出的问题,这个问题如果解决了,普及了,大家也就理解了。这还要有一个过程,需要我的创作有“量”“质”,把“想法”做成“精品”。

有想法,有实践,有作品,作品有质量,有很深含量。作品可能影响的时间就比较长、耐看,发现问题多,给人的启示多,这样的作品才能留得下来。当然我们在创作的过程中,天赋和你后天功夫结合才能产生好作品。我目前尽力排除杂七杂八的行政工作。有人说我的行政工作浪费的时间很长。我说功夫在画外。我一方面抓紧时间进行更多的艺术实践,另外一方面大量的行政工作,跟人打交道,跟社会打交道,跟国外打交道,跟历史打交道,凝聚下来的这些舍利子都是有质量的。这些东西和艺术结合,经历过丰富多彩生活的、有各种思考的人再来创作作品,会有帮助的。希望打破所有的界限,完成人的塑造,人的塑造对于作品是很重要的,是什么样的人就能画出什么样的画。我现在还在过程中。

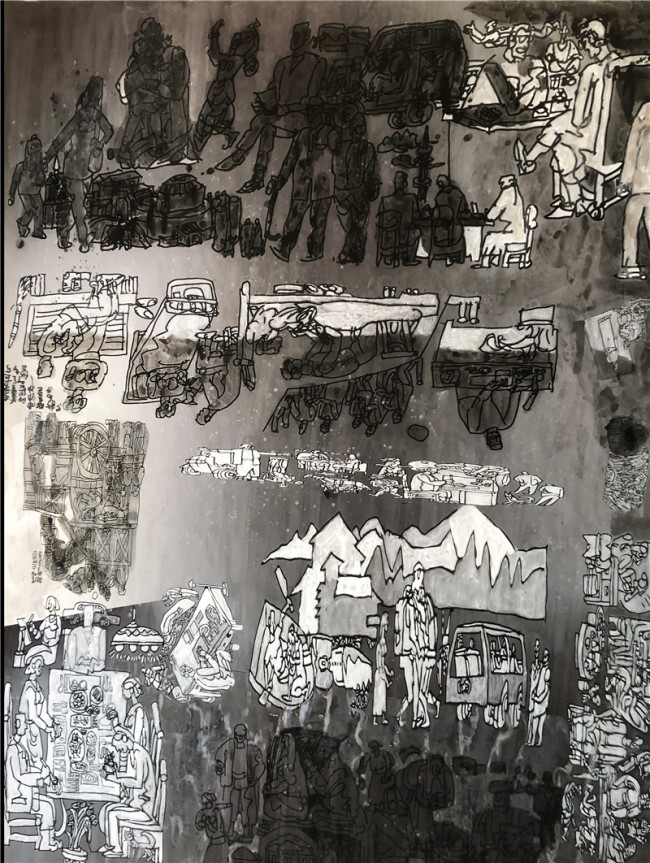

《人来人往》(组画)纸本水墨200cm×240cm2025年

周秦汉唐西安相遇现代化上海

记者:刚才讲到,您曾经跟着刘文西老师去上海,请讲一下您跟上海的渊源和对上海的理解。

杨晓阳:以前我对上海不是很理解。周秦汉唐的西安文化,我身在其中。中华民族在上升阶段雄强博大的周秦汉唐艺术,在我们自己心目中认为是我们应该追求的精神状态。但是秦岭以北,地球南方、中国南方,这个南北是有差距的。雄强博大和温婉滋润这两个美学追求的概念和内涵不一样。

刘文西老师是个南北结合的人,一个南方才子在北方受到了北方山河壮丽的精神气质感染。刘文西作品总的来讲是以雄强、饱满而优美见长,但作品不乏南方人的细腻。

上海是独树一帜的,具有经济发达、文化政治比较雄强的精神气质。在哲学层面,上海刚柔并济,阴阳互补,不走极端。因此对南方如岭南艺术、上海艺术我是接受的,刘文西老师带着我们去拜访这个城市朱屺瞻、唐云等老艺术家的过程中,是自然而然、很熟悉的无隔阂感觉。

另外,中国美术和中国医学在道理上是相通的,我父亲对于古代画论、古代文史也是行家里手。父亲在古都长安长大,出生书香世家,他的精神气质和知识结构影响了我,我对南北方都不排斥,到了南方我也觉得很好,就包括现在。我对江南气候、餐饮都很接受。我也看到南方和北方的不同,可能互相认为是缺点,但相对地讲就是一种补充。南方的温婉,对北方雄强来说,互为表里,阴阳平衡。我的创作和工作中,对南北方概念基本上都是从正面树立起来的,没有矛盾,只有互为表里,互为阴阳平衡。上海是中国的上海是世界的上海。

在学习、工作所涉及的范围之内,上海的艺术家往往给我带来一些不同于北方画家的知识和感受,对我帮助都是很大的。这次在上海,我希望能够跟上海的画界,和普通的观众进行近距离沟通。这次展览时间还相对较长,我相信,上海观众的感受、提出的意见和建议对我都会是一种滋养,也是我前进的一个动力。希望给上海的7月增加一个去处,增加一份思考,或者是在百姓生活中增加一个丰富的元素。

(文/钱晓鸣、彭雪杏,来源:艺术头条)

艺术家简介

杨晓阳,1958年出生于陕西西安。1979年考入西安美术学院国画系。1983年毕业,同年考上研究生。1986年毕业并留校任教。曾任西安美术学院国画系副主任、主任。1994年出任西安美术学院副院长。1995年主持全院工作。1997年任西安美术学院院长、教授、博士生导师。2009年至2018年任中国国家画院院长。中国美协第六、七、八、九届副主席。第十二届、十三届全国政协委员。

现任中国文化艺术发展促进会主席,中国文联全委,国家三五人才一级,四个一批人才,国家有突出贡献专家,博士后导师,教育部高教名师。改革开放四十年来,杨晓阳在美术创作、理论研究、美术教育、美术学院和画院建设以及推动中国美术事业的发展和多项重大活动的策划组织,为中国美术走向世界,助力国家“一带一路”倡议等多方面都作出了杰出贡献,是中国美术界重要的领导者和推动者。