编者按:3月18日上午,钟敬文先生诞辰120周年纪念会暨钟敬文学术思想国际研讨会在北京国家会议中心举行,会议由中国文学艺术界联合会、北京师范大学联合主办,中国民间文艺家协会、北师大中文系、中国民俗学会承办,中国文学艺术界联合会党组书记、副主席、书记处书记李屹,北京师范大学党委书记程建平致辞,北京师范大学党委常委、副校长康震主持会议,会期两天。包括来自国内及日本、韩国、美国、印度等国在内的海内外专家学者七十多人与会,中国文联副主席、中国民协主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生应邀参会。

原文发表于《民间文化论坛》2013年06期,《光明日报》2013年12月13日全文刊发,收入《民间文化的忠诚守望者——钟敬文先生诞辰110周年纪念文集》。今天,钟敬文先生诞辰120周年纪念会暨钟敬文学术思想国际研讨会在北京举行,转发此文纪念。

2023年3月18日,会议现场

钟敬文是我国民俗学的创始者和奠基人,创立了民俗学的中国学派,被誉为“中国民俗学之父”。他以毕生不渝的努力,观照和求解中国的文化现实与学术命题,以强烈的学科意识、贯通古今的学术视野和素养深刻阐释了中国学术的本土立场和内在构成,通过民间文艺学、民俗学、民俗文化学等学科体系建设践行了学术研究的文化使命。回顾其学术思想,检视其学术创见赖以生成并发挥效用的文化语境,可以深刻理解百年来中国文化现实与学术使命的演进生成,获得新的启示和思考。

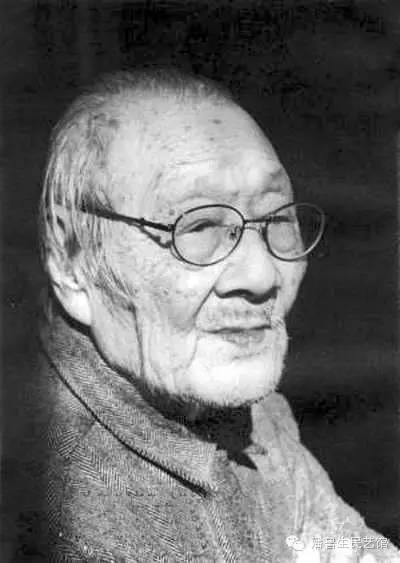

钟敬文先生

一、民俗学的中国立场与文化使命

“民俗学”(folklore)在英国创立的原意为“民众的知识”,目的是适应英国城市化进程以及殖民需要,研究文化较低民族的文化或保留于文明民族中无知识的东西。所以班妮在《民俗学概论》中指出“民俗学对于人类知识的总量恐不能希望过分的贡献,但有一个非常实用的效果,当然会从这种研究中生出来。即统治国对于隶属民族可以从此得到较完善的统治法。倘不研究隶属民族,就永不会正确地理解他们”,其重点在于研究未开化的民族与文明民族的文化遗留物。与之不同,20世纪初民俗学传入中国,研究目标被转化为开掘民众文化的精神财富。在1928年《民俗周刊》的发刊词中明确写道“我们要站在民众的立场来认识民众!我们要探检各种民众的生活、民众的欲求,来认识整个社会!我们自己就是民众,应该体验自己的生活!我们要把几千年埋没着的民众艺术,民众信仰,民众习惯,一层层发掘出来。我们要打破圣贤为中心的历史,建设全民众的历史!”显然,民俗学在传入中国之初即确立了中国的文化立场和现实目标,特别是在社会转型、文化启蒙的关口,其研究目标在于认识民众的生活和欲求并实现社会改良和历史发展。有研究者指出,1918-1937年的民俗学与当时的文学革命、思想启蒙、社会革命和社会改革等现象有紧密联系,“中国的民俗学家通过最初的发现民众和认识自我,最终在试图解释和解决中国的社会问题和文化问题这里,找到了自己的归宿”,民俗学发挥了解释、解决社会与文化问题的现实作用。

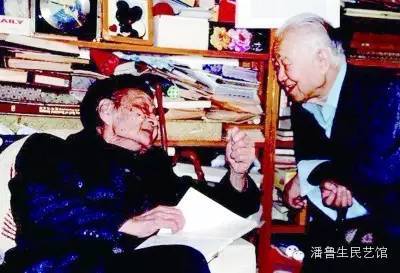

钟敬文(左)与启功