作为“在观念主义方向上走得最早也最远的中国雕塑家”、中国当代艺术最早参与者之一,隋建国的经历特殊且不可复制,他迈出的每一步都同中国社会与文化的巨变深刻相关。

步入青岛西海美术馆的第一眼,你必然会看见地上巨型的人体骸骨雕塑,白骨森森的巨人如今倒伏此处,但并不令人心生畏惧,空洞的双眼和依然向前方伸探的指骨,似乎还在指向某些未完成的事物。顺着巨骸指向和遥望的方向看去,便能看到另一件名为《时间咒语》的雕塑作品:一枚略带斑斑锈迹的星球,悬浮在金属的轨道之中,缓缓转动,马达声低沉喑哑,仿佛亘古的叹息。

这两件作品,兼为“跬步与徘徊:隋建国1974-2024”的序曲与终章,展览跨度为半个世纪,是艺术家从艺以来的大型回顾。作为“在观念主义方向上走得最早也最远的中国雕塑家”、中国当代艺术最早参与者之一,隋建国的经历是特殊且不可复制的,他迈出的每一步都同中国社会与文化的巨变深刻相关,几乎是一代人的缩影。

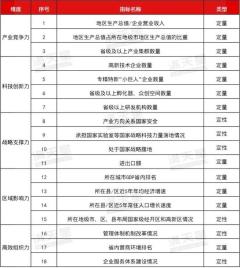

▲《地罣》,天然卵石、钢筋,70cm×40cm×50cm×26件,1992至1994年

01 “我根本无从想象古代绘画的色彩”

隋建国是1950年代生人,上小学的时候被迫中断学业,后成为青岛国棉纺织一厂的青年工人,三班倒之余,唯一的理想是当个业余画家。

他把1974年标记为他从艺生涯的起点,因为那一年,他正式拜师学画,一开始,学的是水墨。展厅里,能看到他当年学画时的手稿。

时隔半个世纪,在央美执教多年、已经具备专业艺术家和教育者眼光的隋建国,回看稚拙的少作,依然感到深深的缺憾:他格外用力在造型与形状的肖似,却不懂得水墨其实是笔的艺术,东方绘画另有一重精髓在于笔性。没办法,在那个时代,他所能占有的视觉资料太少了!他大量临摹,宋代郭熙、元代黄公望、明代唐寅、清代石涛……一路下来,“我发现我临摹的所有古代绘画都是黑白的,因为我根本无从想象它们的颜色,就算原作是青绿山水,我看到的也只是黑白印刷缩略图。”

当时他对照临摹的是一本文物出版社的《黄公望与仇英》,开本小小的,黄公望长达数米的《富春山居图》长卷,在这小册子上不过是只占页面三分之一的一幅小图。“缩略得不能再缩略了,根本没法看清原作的笔触,我得拿放大镜看,然后一点点移植式地临摹到我自己的画面上,我估计连我老师也没看过原作。所以在古代,印刷术普及之前,如果不是王公贵族或知识精英,平民百姓不可能成为画家,因为你永远见不着真正的好画。”

正是这种资料的匮乏,让他在今天拥有了一座私人小型图书馆。出国时近乎饥渴地买美术书籍,他在书房里坐拥数万册图书,必须靠严格的编目和升降楼梯才能查找,巨大的书桌上平铺着他最近需要用到的画册与书籍,每隔一段时间,就换上一批。巨大的书房,巨大的书桌,巨大的工作室……所有高大的空间似乎都激发着雕塑师征服这个空间的雄心,“可以说如果没有798,中国雕塑家永远不会去做大型作品。”

02 “我后悔了,我想考大学”

学画两年后,1976年,隋建国的第一幅山水画创作《愚公移山山河变》参加了青岛市的元旦画展,他也因此被调离了车间,不再是需要三班倒的青工,成为工会美术组的宣传文化人才,之后又调到四方区文化馆。也是在那里,他加入了雕塑工人创作组,得以接触并学习雕塑。

当时刚刚恢复高考,很多青年人跃跃欲试,文化馆领导对隋建国说,我们把你从工人申调成文化干部编制很不容易,如果入职,希望你能承诺不会撇下工作去考大学。隋建国答应了,他觉得文化馆已经是梦寐以求的工作。

那一年正是1979年,有一件事影响了全国美术系统,浙江省给浙江美院院长肖锋特批了一辆小轿车,肖锋没要,他把这辆车卖掉,用换来的钱去国外买了一大批画册回来,放在浙江美院的图书馆,面向全国开放,所有中国美术系统内的工作人员都可以来看。

如今信息时代的人们恐怕很难想象这一批外国画册当年在全国美术界引起的巨大震动,隋建国所在的文化馆分配了三个名额,隆重赴浙美观摩学习。青年隋建国跟着文化馆的老先生前去观看,晚上就借住在浙美的男生宿舍里。见所未见的海外艺术刊物,景色宜人的浙美校园,专业的素描教室和人体教室……他仿佛开眼看了世界。在回程的火车上,隋建国迫不及待地向老先生坦承:我后悔了,我应该继续学习,我想考大学。

在那个买火车票都需要单位开证明的年代,如果单位不批准,是无法报名高考的。幸好文化馆的领导开明,深知被耽误了整整十年的一代青年内心的渴望与不甘,网开一面,允许隋建国报考。第二年,他考上了山东艺术学院,修雕塑专业,后来又进入中央美术学院雕塑系攻读硕士。

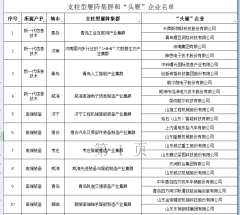

▲山东艺术学院雕塑系师生合影,左一为隋建国

03 失而复得的记忆

虽然习画时间不长,但因为勤奋,隋建国还是积累下成卷成卷的画作,跟成卷成卷未用过的宣纸存放在一起。上了大学之后,因为家中狭窄,每到年底大扫除,清理到这一摊,“我父亲总会留下白纸,因为白纸还可以用,画过的那些纸就丢掉了。”就这样,隋建国几乎痛失全部“少作”。

若干年后,隋家二老去世,弟弟打电话给隋建国:在父母旧宅里清理出一只藏得好好的柳条箱。收到柳条箱,打开的一瞬间,隋建国差点泪目:里面一卷一卷都是他的画,那些被父亲丢掉的,大部分被母亲偷偷捡回来了。“千万不要扔呀,那是老二专门留下来的。”

为了筹备这次展览,在北京的冬日,隋建国把自己关在工作室,用一只喷气的电熨斗,一张张熨平这些旧画。中国的宣纸充满韧性,哪怕经历揉搓折磨,只需要重新托裱,就可以最大程度地恢复精气神,这种超强的耐受力和复活力,也植根在民族性之中。

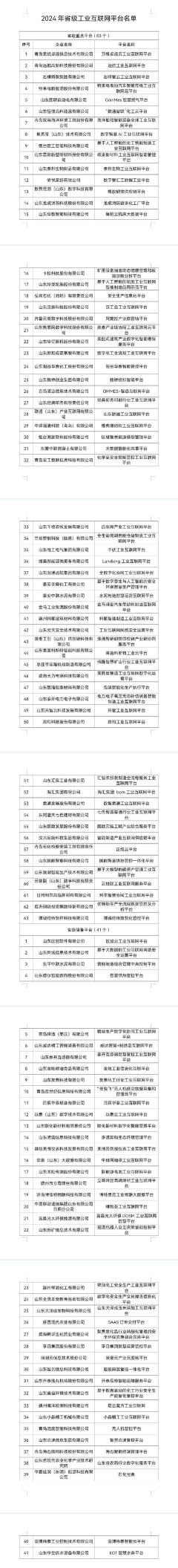

失而复得的不只是陈年旧画,还有记忆。在展厅里,这些作品被精心挑选过,分门别类,裱成册页。7个系列的文献组合,囊括了手稿、日记、草图、雕塑小稿、思维地图、研究手记、照片和实物,呈现了艺术家的从艺之路。具有代表性的是,在隋建国身上,也浓缩了一代艺术家试图接续本国文化传统并连接世界的努力。

隋建国说,在他求学后,改革开放开始了,整个1980年代其实不仅仅是打开国门认识西方思潮,也同时伴有文化寻根的热潮。这种寻根潮,反映在美术界,往往表现为对老庄和禅宗的追寻。

“因为传统的断裂,当我们面对整个扑面而来的现代艺术,就会感觉自己没有立足之地,就会本能地往回找。当时有一套影响深远的‘走向未来’丛书,我记得其中有一本,叫《现代物理学与东方神秘主义》,是简写本,很薄很小,大意是说量子力学、相对论,这些现代物理最前沿的科学,居然跟东方的神秘主义不谋而合。那种不确定性、最终归于‘无’的哲学观,在老庄时代,中国人已经提出来了。书是美国人写的,今天看来不免带有外国人的误读,一种异国情调的想象,但对于当时的年轻人来说,却好像看到了一点星光,那个光不只是来自外部世界,原来在我们自身的传统里也存在着。”隋建国也是从那个时候开始系统性地阅读老庄和禅宗。

当时央美雕塑专业的教育和学术,依然是绝对正统的写实体系,具体说来,便是“留法派”和“留苏派”,“法国留学生基本上90%都留在央美任教。留苏的有好几拨,第一代是1950年代末60年代初留苏的,基本上全部在央美任教。改革开放后又去了第二批,80%归国后也留在央美。央美的资源是当时最顶尖的,也是最正宗的。”

隋建国毕业留校后,曾担任中央美院雕塑系主任长达12年,对央美的雕塑教育体系进行了系统化的改造,在保留原来写实雕塑的传统和技术的基础上,引入现代雕塑的课程,比如现代材料课里面还分石雕、木雕、铸造、焊接,包括立体构成、电脑、公共艺术……让学院的雕塑教育变得多元。“我们在世界范围内做过调研,欧洲上世纪70年代,基本把写实雕塑扫地出门了,教学全部是抽象雕塑和后现代雕塑;美国公立学校也是如此。而东亚文化圈,跟我们目前的情况比较接近,三分之一写实,三分之一现代和三分之一后现代。这个比例和欧美不太一样,但我认为却是比较恰当的。”隋建国说,西方文化一直是新潮流取代老潮流,新观念灭掉老观念。但东亚文化圈受传统汉文化影响,不倾向以特别对抗的方式来进步,而是希望兼容并蓄地进步。包括他自己,在实践上已经是完全观念艺术的雕塑家,但同时他也认为,基本功仍然重要,即使是观念艺术家也不应该排斥用现实的语言来创作。好的艺术家,应该有能力调动更多的艺术语言,来为自己的创作服务。他的“中山装”、“盲人肖像”等等,也都是为了实现这一目标。

▲《卫生肖像》,石膏与综合材料,1989年

04 巨人的手印与大师的指纹

2005年,隋建国在旧金山亚洲美术馆做他的个人展览,那也是他第一次去美国,展览前的异样忙碌,在展览后往往会跌入一段茫然的空虚期,很多艺术家把这戏称为“展后抑郁症”,正是在展后空虚的时候,隋建国去纽约探望兄长,在惠特尼美术馆劈面撞见美国多媒体艺术家蒂姆·霍金森(Tim Hawkinson)的作品。

“这个艺术家比较有幽默感,他捏一个小小的玩具模型,但他是自己做了个大手套,戴着这个大手套在捏,捏到橡皮泥上,留下的指头印得有5公分粗,普通人的大拇指也不到2公分,但人家的每个手指是5公分,每个拇指印上还能看到指纹。等于是一个巨人在做这个雕塑,一个巨人捏了一个儿童玩具。”

隋建国意识到,通过这种怪异的设置,艺术家立刻实现了一种概念转换,也扭转了观众的思维定式:把以往我们观看艺术作品所默认的“这雕塑捏的是啥”转换成了“这雕塑是谁捏的”。

这些无名巨人的指纹,令他联想起1993年,雕塑大师罗丹的作品第一次来中国展出,他作为展览顾问,频繁出入美术馆,得以多次仔细打量每一尊雕塑——那时他正在投入地做他自己的《地罡》系列,还没去过欧洲,也没去过罗丹美术馆看大师晚年那些动人的小泥塑,那种信手拈来的随性,类似中国画中的“写意”。

协助布展的时候,他建议:展览的最后是不是应该出现一个罗丹的手印?即雕塑家留在作品上的手部痕迹,无论是从哪个雕塑的局部上提取出来,放在展览的结尾,都象征着罗丹对现代雕塑艺术的启蒙。“之前我们一直认为现代雕塑之父是布朗库西,罗丹属于更传统的阵营,但其实艺术史学界有重新界定,罗丹的位置得到了追认,大家普遍承认罗丹从另一个角度完成了对现代雕塑的启蒙。”

霍金森和罗丹的双重联想,让隋建国在美国待不住了,就想马上回国,开始雕塑语言的新探索和新实验。

一开始并不成功,这种强调艺术家主体性的雕塑,很容易跟传统意义上的抽象泥塑相混淆,这显然不是他要的东西。他尝试了很多方法,到2008年,他决定蒙上自己的双眼,仅凭雕塑家的手感来做泥塑。关闭视觉,留下触觉和其他感官系统,他的《盲人肖像》系列因此成型。

▲《盲人肖像》制作过程,2008年

“当时是一种观念主义的创作方式,悖论性地工作。雕塑家被严格训练过,只要你睁开眼,你就会忍不住想让自己塑造的东西好看。只有闭上眼,你捏的东西才不是个抽象雕塑。我就这么捏了一气,包括后来对泥塑拳打脚踢,把捏好的泥巴从二楼往下摔……这些在无意识下诞生的形象,我都承认它们是我的作品。”

闭上眼睛捏一团泥巴,然后放大20倍制作出来,艺术家之本能与偶然性结合的产物,竟意外地令人感动。策展人刘鼎说,这叫作“公共化的私人痕迹”:艺术家的私人手作,如不经过放大,不可能进入公共分享。“一开始,我用的是肖像雕塑里传统的套圈放大法——刚学雕塑的时候,老师就教我们用这个方法放大胸章——但后来,我又找到了3D打印放大的技术。”不久,隋建国接到邀约,请他把《盲人肖像》这组雕塑移至纽约中央公园展出。

▲《盲人肖像》在纽约,2014年

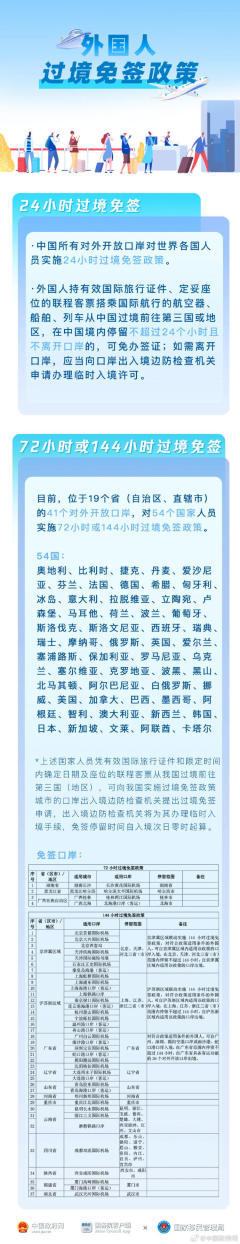

05 何为“写空”

对于隋建国来说,“盲人系列”开启了一条漫长的赛道。他意识到,用手捏泥巴这个动作大有深意:如果你用手握一下空气,你掌心里形成的空间,本来是一团“空”,你把手松开,这个“空”就消失了。但你手心里握的是一团有可塑性的泥,你握一下,泥所形成的形状,是“实”的,却恰好为那团“空”赋形了。

他用各种方式去塑造不同的“空”,比如他的“壶与镜”,用3D打印模具,打印他随意捏出来的这些“空”,这些“空”被包裹在模具的母体里,只有跟模具内壁质地一致的镜面,暗示了这种脱胎的关系。比如他的“云山”,许多巨大的“空”,闪烁着未来感的金属银光,被钢铁脚手架环绕起来,悬吊在展厅的天顶……

脚手架也成为他近年来常用的素材,灵感来自他在今日美术馆的一次名为“运动张力”的展览,当时美术馆外部正在施工,搭满了有碍观瞻的脚手架。隋建国却趁机把脚手架也搬进了美术馆,让艺术跟社会现场产生呼应。在展厅中间,巨大的圆球在不停地运动,他用脚手架支撑起两个管道,一个在户外,一个在室内,他把15枚钢球举到一定高度,然后让它们在管道里往下冲,遇到拐角就产生宏大的声音。

他后来渐渐喜欢上了脚手架这一形式,因为他发现脚手架非常实用,3D打印的雕塑材料本身很薄,承重能力有限,而脚手架恰好可以提供某种保护,禁锢的四角,划分出空间,也具有象征意义。

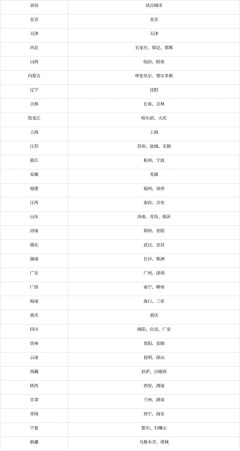

▲《云山》,3D光敏树脂打印和钢管,600cm×600cm×800cm,2024年

在“云山”的巨大脚手架前,一面展墙上挂着他早年临摹的水墨,是石涛画的陶渊明诗意,题诗云:“遥遥望白云,怀古一何深。”上一句说的是空间距离,而下一句说的是时间,中国古人很擅长做这种时空转换,正如他们很懂得计白当黑。石涛这幅意在画白云的绘画上没有出现白云,他只画了一个怅然的背影站在山间,远山影影绰绰,山路时断时续,他一朵云都不用画,但画面所有墨汁未到处的空白,全部成为白云。这跟他徒手捏“空”捏出的“云山”,几乎是同样的哲学。

艺术史学者尹吉男用“写空”来描述隋建国后来的这些作品。在绘画的概念中,有写生、写实、写真、写意……但写空是什么呢?学考古出身的尹吉男用了一个浪漫的比喻,在亿万年的地壳变化中,化石是如何产生的?在猛烈的地壳运动中,有机物被石头包裹进去,随着时间推移,有机物腐蚀消解,它的身体曾经占据的空间被空了出来,而类似钟乳石的石质成分渗透进来,占据填满了生命曾经所在的空间。所以,化石并不是有机物变成了石头,而是无机物占用了有机物的“空”。

尹吉男说:从这个意义上来说,隋建国就是在捏住泥巴的那一瞬间,把化石的过程压缩了,他抓住了“空”。

(文/蒯乐昊,来源:南方人物周刊)

艺术家简介

隋建国,1956年生于山东省青岛市,1984年毕业于山东艺术学院美术系,获得学士学位,1989年毕业于中央美术学院雕塑系,获得硕士学位,现居住和工作在北京,为中央美术学院资深教授。

隋建国在自己四十多年的艺术实践中对创作观念、作品形式、媒介选择、时空经验等多个方面都有深度理解和认识。曾多次在国内外举办个人艺术展,并多次参加国际艺术群展。

个展:“生灭与真如——隋建国”(壹美美术馆,中国北京,2019),“体系的回响——隋建国1997-2019”(北京民生现代美术馆,中国北京,2019),“体系:隋建国2008-2018”(OCAT,中国深圳,2019),“肉身成道”(佩斯画廊,中国北京,2017),“盲人肖像”(中央公园弗里德曼广场,美国纽约,2014),“隋建国的掷铁饼者”(大英博物馆,英国伦敦,2012),“运动的张力”(今日美术馆,中国北京,2009),“隋建国:理性的沉睡”(亚洲美术馆,美国旧金山,2005)等。

群展:“物之魅力”(郡立美术馆,美国洛杉矶,2019),“海南城市公共艺术计划——来自中英的艺术家”(海口日月广场,中国海口,2018),“罗丹百年大展”(大皇宫,法国巴黎,2017),“三人同船”(玛格基金会美术馆,法国尼斯,2015),“城堡中的花园——第九届巴腾贝格雕塑双年展”(德国法兰克福,2013),“见所未见,UNSEEN——第四届广东双年展”(广东美术馆,中国广州,2012),“重新发电——第九届上海双年展”(上海当代艺术馆,中国上海,2012)等。