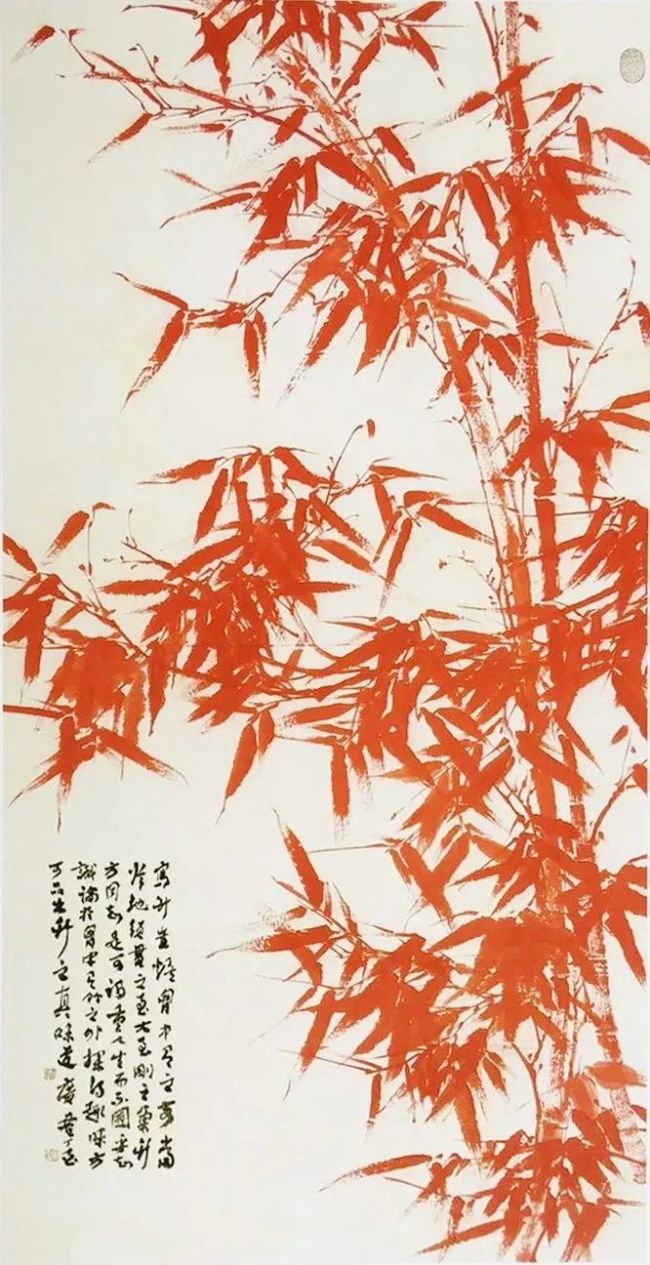

120cm×240cm

纸本设色

2024年

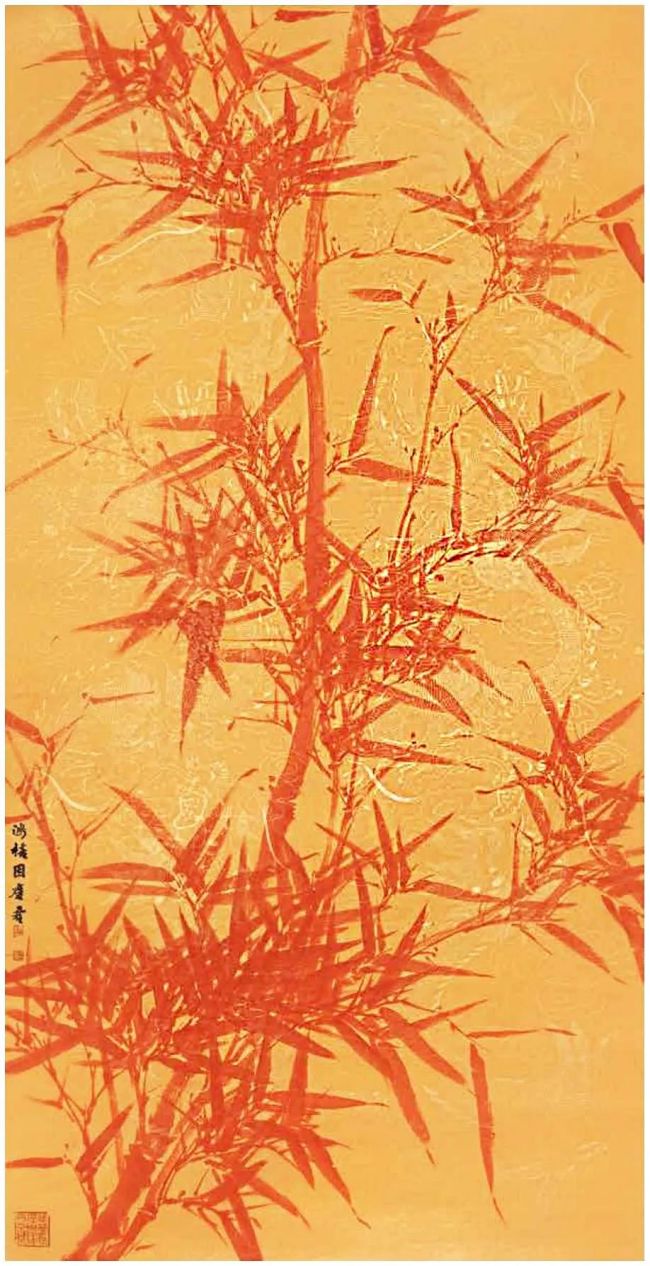

《鸿禧图一》135.5cmx69cm 纸本设色 2021

《鸿禧图二》135.5cmx69cm 纸本设色 2021

对于中国水墨画而言,构成画面的主要形式语言包括点、勾和染等技法,这三种技法分别对应平面艺术的点、线、面三种形态。在漫长的六朝至隋唐时代,点、勾和染的绘画语言形式还处于各自独立的初级阶段,三者都以不能自足的形态服务于造型,勾、点物形和染成明暗,而这几乎是所有平面视觉艺术共有的艺术手法,因此三者都无法彻底成为水墨画的核心语言。而晚唐五代之际诞生的皴法语言,则能有机地将三者融合。皴法既兼具造型所必须的点、线、面之功能,同时又将单纯的点、线、面有机混化,具有独特的审美效果。特别重要的是,由于皴法的作用,不仅物象的阴阳明暗得到了呈现,而且皴法自身即具备强烈的表现性。六朝至隋唐,绘画表现性的发挥主要诉诸线条。谢赫品鉴绘画所谓的“骨法用笔”,在人物画为主流的时代里,其实主要就是指笔线所形成的描法。但是皴法的产生,用笔概念则不再仅仅针对勾描物象的线性轮廓,而是包括了点与面的共同表达,这就在根本上发展了中国画的“用笔”之概念。当用笔仅针对线性轮廓而言时,我们可以将其喻为“骨”,而五代以后的中国画只强调“用笔”却并不强调“骨法”,即是因为这种比喻已经部分失效。用荆浩的表达,就是“笔有四势”——不仅含有“骨”,而且还应有“筋”、“肉”和“气”的同时存在。甚而到了明清时代,“笔墨”作为水墨画的关键词,大有取代“用笔”之势。这说明,水墨画通过皴法语言的作用,用笔与用墨进一步浑成,“笔墨”概念几乎就是用来专门指称皴法了。因此,皴法语言将用笔与用墨杂糅为一,成为水墨画最为关键的技法语言。溯源中国水墨画之成立,不得不将重点放在对皴法语言的考量上。而且,在皴法成立以后的水墨画的演变与发展,绝大多数是以皴法演变与发展作为标志的;一个山水画家的个人风格面貌,也大多是观其皴法形态,历史上的大家巨匠的作品,能吸引人的地方必然在于皴法、用笔的一种体系化,具体细化到对画面的审读,必然在于在他的皴法有不与人同之处,才有吸引力。正如董其昌所言:“凡诸家皴法,自唐及宋,皆有门庭,如禅灯五家宗派,使人闻片语单词,可定其为何派儿孙。”④凡此种种,都旨在说明皴法语言对于水墨画成立所起到的关键作用。笔者认为,对水墨画之源起界定的一个重要标志是“皴法”的产生,它发展并最终实现了水墨画之道。一、在精神层面上注重单纯性之趣味享受,由纯水墨“皴法”取代了丹青晕染,是找到了准确介质。除黑墨以外的其他颜色,非特殊性场景的需要,很难做独立的系统的发展。二、“皴法”作为造型的主要手法,可减弱如之前的先勾形、再事其它步骤的影响,在手、眼、心、法上重新阐释了所谓“澄怀”、“畅神”等等诸般新精神的要求及发展方向,能更自由自在地进行写或绘,完成以神御物之道的取得。三、“皴法”能以写、积、染、擦等各种手法进行独立的、或综合性的画面完成。四、“皴法”的丰富性表现,使中国绘画可以完全彻底地脱离色彩,进行所有水墨形式的造型表现、物象取得。五、东汉至唐山水画作为背景或独立成幅的作品,皆为空勾无皴、重彩晕染与中唐尤其是五代后山水画的造型形态,因“皴法”而发生了质的变化。六、皴法为文人画的发生、发展提供了自由化的笔法、多样性的肌理表现的可能,为业余性、随机性、随意性的以写为绘的图样产生,为满足纯精神性绘画的追求提供了广阔的空间。其中最出色的荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽、郭熙等画家,无不是在水墨体系下取得巨大成就的。这一时期的画家名作,有一个共通的特点,那就是运用笔墨皴法的内在精神体验丰富而充盈,表现在画法上,就是笔墨浑厚沉郁而又自然多变。在南宗禅占统治地位的两宋时期,念念不住、直切顿悟的心性体验不断打磨着笔墨的敏感性,法常、梁楷等禅画不仅在题材上多涉禅佛,而且在笔墨形态上勇于打破佛家所谓根尘的虚妄之相,使笔墨成为心性映照尘相的表征,从而将中国画最重要的“写意”观念推向最深刻的境界。元代大家虽各有变局,但关于绘画笔墨的主旨观念都没有跳脱这一心性体验框架。后世评价黄公望的绘画“全从蒲团上悟得”,以画证悟罗汉境界,正是晚唐以来禅道思想对艺术观念不断渗透的结果。在经历了五代宋元诸大家的持续完善后,笔墨语言同时承载了技法形态与精神审美的双重内涵,而达到了叹为观止的高妙境界。这一内在理路被晚明董其昌所揭示,将禅修实证与笔墨体验等同视之,可视为对五代以来心性写意绘画观念的高度总结。

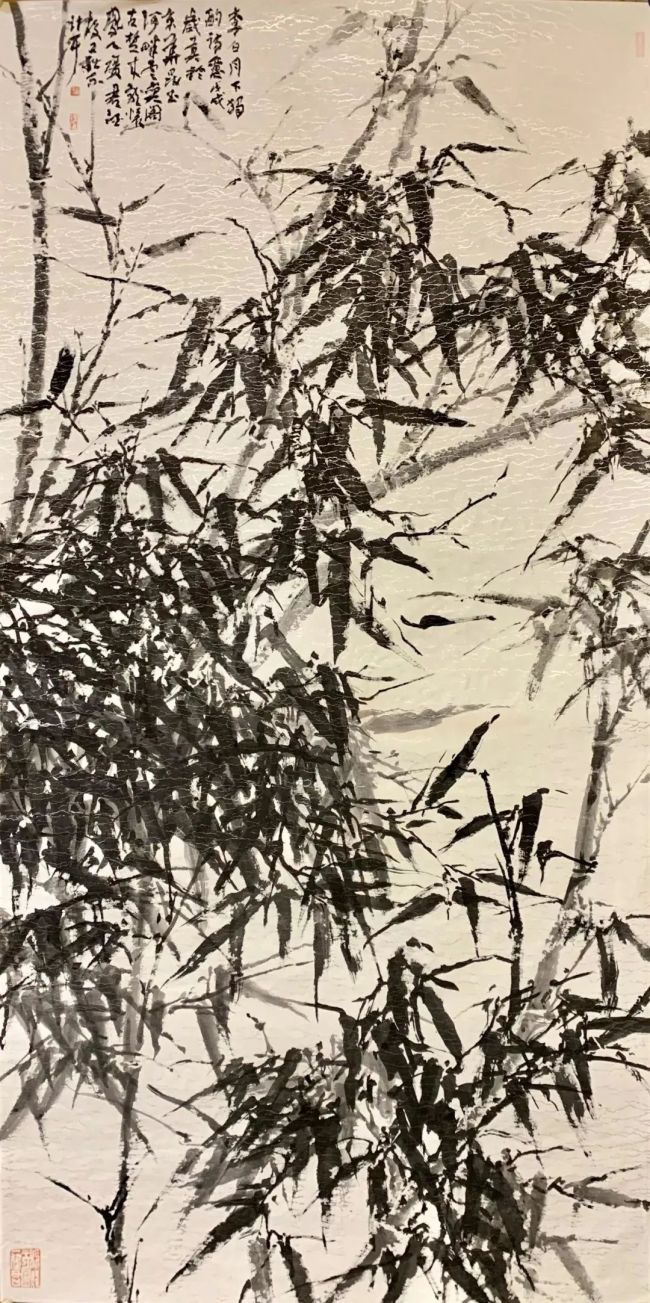

《李白诗意图》