李乐然:杜滋龄先生出版了许多关于速写的书,他在画速写方面具备细微的感知能力和艺术直觉力,善于捕捉稍纵即逝的人物动态与神情。关于他的速写理念与绘画方法,您能谈一谈吗?

杜松儒:速写并非简单的记录,它本身也是一种独立的艺术表现形式。从学习速写的初级阶段来看,速写可以建立眼、心、手的相互协调能力,这种训练可以培养画家对绘画造型的敏锐感觉,我们的美术基础教育也要求必须画速写。对于速写的高级阶段来说,情况就不同了,它要求速写具有艺术的表现力,不只是一个工具或者学习手段。

在我父亲一生的所有作品背后,贯穿着一条非常重要的速写之路。除了留学那几年之外,我在父亲身边生活了四十多年,我确实没见过有多少画家能像他一样速写不离手。从我记事开始,他无论是在家里看电视、和人聊天或在国内、国外出差时,只要稍有闲暇,他都会画速写。他的床头、茶几上永远有速写本,睡觉前或者早晨起床时,他就会在上面随意勾画,构思草图或者记录一些想法。我父亲去年1月份离开后留下了大量的速写,特别遗憾的是有一批速写在特殊年代被毁,现存北京有一部分,天津也有大量速写,我还没有整理。

经由大半个世纪的不辍习练,我父亲将速写升华到了一种艺术层面,包括水墨速写,都很精彩。他画速写不是在家画照片,大多都是现场写生。很多人问我,说我父亲的作品这么生动,是不是在家对着照片画的,我说父亲的很多作品都是我在旁边看着他凭空快速画出来的。他很早就具备这种能力,是长年积累的结果。他不喜欢在册页上或者加工的宣纸卡板上画,喜欢直接用宣纸画,用那种三裁的纸,下面铺上毡子,在草原写生时便趴在草坪上画。

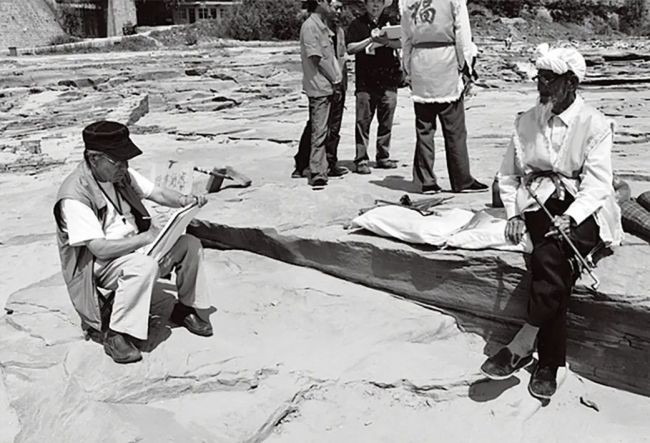

2005年,杜滋龄在黄河壶口瀑布为农民画像

当年我父亲原本想考中央美术学院,如果考上就和谢志高、史国良等名家一班。但后来去考了浙江美术学院研究生。有一天方增先先生还跟我聊天说:“小杜,当年你爸爸考浙美,还是我招的。”方先生说他当时给天津人民美术出版社打电话,我父亲刚好下班,正要推自行车回家,传达室说有电话找我父亲。对方说:“我是方增先,浙江美院正在招考研究生。你要不要过来考一下?”我父亲那时候在全国已经有一定知名度了。后来我父亲说需要询问他的老师,然后专门去北京找叶浅予先生听其建议。叶先生说:“方增先给你打电话询问,你就不要考中央美术学院了,去考浙江美院吧!”叶先生是浙江人,他提到一句非常重要的话,说“你在北方已经待了很长时间,你需要到浙江领悟浙派的笔墨精神,体会南方的烟云供养,可能会对你有另一种影响”。所以我父亲的画是南北兼容的,清秀中有浑厚,苍茫中含润泽,这是很多北方画家所不具备的。以前中国美术家协会的秘书长刘健先生曾是浙江美术学院国画系的优秀学生代表,是我父亲当年考试的亲历者,他告诉我说:“当时国美的专业考试是两天,考毛笔人物写生。考试时,你父亲先从脸开始画。第一天基本上把脸和手画得非常细致,造型和脸部晕染等方面都画得非常准确。第二天再依次进一步深入,一遍完成,其间也会有很多老先生过来看。当时速写考试是大轿子车将考生送到浙江省体工大队篮球馆,画馆内运动的人物。”

考上浙江美术学院后我父亲也一直保持画速写的习惯。有一次,我在天津的家里还发现了一本厚厚的陈丹青的速写本。我问父亲家里为什么会有这本速写。我父亲说是在某个机缘下乡时,陈丹青说:“老杜,我们互换一下速写。”那一代人很厉害,都是特定历史打磨成长起来的,都相互欣赏。

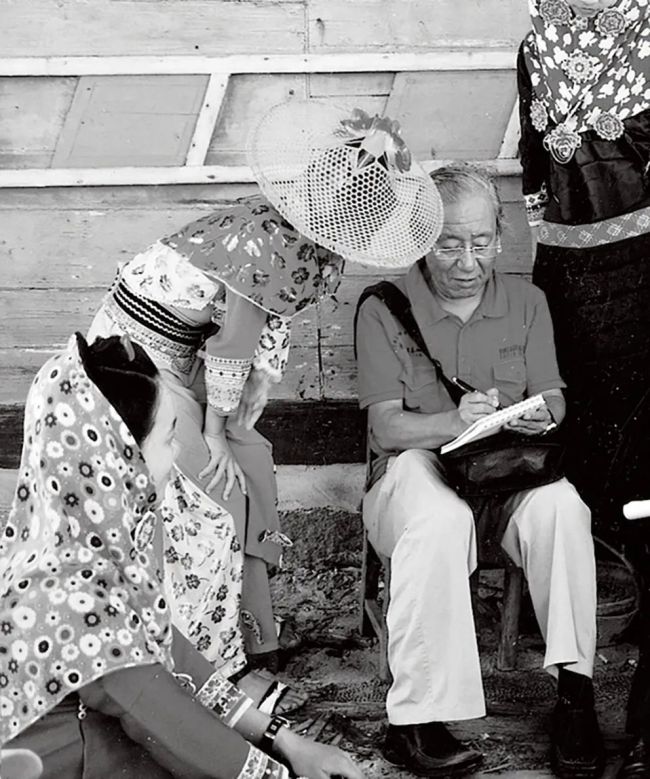

2008年,杜滋龄在福建惠安写生

李乐然:杜先生曾经跟随叶浅予先生学过画,大约什么时候?这段学习过程对他以后的创作有什么样的影响?

杜松儒:我父亲当时不能上中央美术学院附中,之后他便去天津杨柳青考取了学徒,学习木版年画,他负责描画底稿,描好线稿后再给刻工,最后给印刷师傅。我父亲在杨柳青业务很突出,被郭钧先生赏识。郭钧先生是一位从延安过来的老干部,当时任天津人民美术出版社的社长,他把我父亲从杨柳青调到了天津人民美术出版社。过去的人都惜才,郭老看到我父亲是块好材料就调了过去。到了出版社后我父亲也一样非常刻苦。有一次郭钧先生遇到叶浅予,便告诉他天津有个小伙子很优秀,希望叶先生有机会来天津了看看,考虑是否可以做叶先生的学生。后来叶先生看到了我父亲的画非常惊讶。叶先生擅长舞台速写和各种舞蹈速写,看到我父亲的速写后特别喜欢,我父亲不太爱说话但是画画手头勤快,叶先生特别喜欢,便正式收我父亲为学生,那年我父亲19岁。

叶先生在中央美术学院担任彩墨画系(现中国画学院)主任时经常对学生们说:“大家需要努力,你们有这么好的条件,天津市有一个出身不好的孩子叫杜滋龄,画得都比你们好,你们要抓紧时间!”就是以我父亲为例子来督促学生。叶先生有时候来天津,我父亲也都在叶先生身边,一起在河边画速写,现在还有当时的照片。

杜滋龄傣族少女纸本设色46×59厘米1980