李乐然:杜滋龄先生的创作都是与生活有紧密联系的,很多创作也都做了大量的写生与构思小稿,他用速写记录生活,留下来很多珍贵的画稿。您如何理解他的速写与创作的关系?

杜松儒:我父亲一直是“深入生活、扎根人民”的。每天在屋子里闭门造车会失去创作上的新鲜感,笔下是无法含带真情实感的,画面也很难生动。我父亲告诉我,他到浙江美术学院后,第一次到云南西双版纳写生,傣族人穿着较少,他也找不到方法,后来逐渐找到方法画出了一些经典的作品。每一种创作的方法都是需要与各方面的训练相互叠加长期摸索的。技术层面达到一定水准后,一旦找到了一种好的题材,就可以一生不断深入挖掘完善。

比如我父亲画西藏并非赶潮流。虽然那个时代有些人画这些题材,如陈丹青《西藏组画》。我父亲生性乐观,但他的底色是深沉厚重的,西藏的服饰和人文地理恰好与这种深沉厚重表里相应。我曾问他为何画藏族题材,他说藏族人民在如此恶劣的生存条件下仍然保持着乐观精神,他们心灵的纯洁、对信仰的虔诚以及高原的氛围打动了他。他在藏族人物造型上找到了水墨语言表达的突破口,例如藏袍的厚重感、水墨表现的皴擦点染、藏族人面部坚实的线与面的结合等,他发现用水墨表现高原生活有很多可能性。最主要的是他对这个民族的感受与他内心所追求的精神境地是相近的,高海拔和恶劣的风雪天气对人的考验与他年轻时在逆境中的淬炼是相似的,是一种心灵的契合。

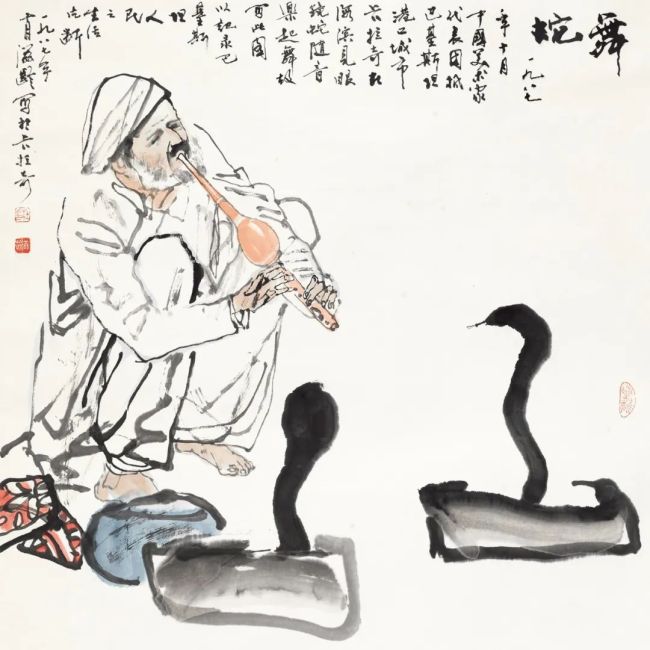

杜滋龄 舞蛇 纸本设色68×68厘米1987

李乐然:很多人画藏族题材只注重藏族百姓的形象、服饰,而杜先生的创作是与藏族同胞在生活与情感上的联结。

杜松儒:是的,这种联结很真实。说起来也有点儿神奇,他在西藏没有一点高原反应。他与藏族人感情深厚。藏族人给予我父亲的一切,我认为冥冥之中都有一种不可言说的缘分。父亲面善可亲,和藏族人总是沟通愉快,与寺庙中僧人的关系也很融洽。父亲去世后,有很多地方给我父亲做超度法事,大庙将近十几个,包括塔尔寺、拉卜楞寺和郎木寺等,这显然是他福报深厚。我很感动,我想我父亲这一生都在表现西藏人民的生活和喜怒哀乐,藏族人民最终也回馈了他,这种回馈令人动容。

任何事情都是相辅相成的。思想与技术需要千锤百炼来磨炼。

需要补充的是,除却思想和情感,平时他非常强调绘画技术,但他对绘画的理解和要求从来都不唯以某种技术为核心,尤其作为水墨画家,他自始至终都没有把自己的技术和审美局限于中国画传统笔墨。他的画室里有很多书,但国画书并不是最多,越到晚年,他翻阅的西方书籍越多。在离世前的一个星期,他还从他小画室的书房里找出一部世界大师的画册,这本画册是一个系列,包括素描、色彩、速写。他说,等孙子考上大学,他要教他去临摹荷尔拜因、达·芬奇、米开朗基罗等。他让我儿子多研究边缘线,还说画中国画必须要有色彩训练,要有一个大美术的概念,不是画中国画就只学中国画,上学是一个认识世界、认识美术和艺术的过程。还说大学四年未必能学到什么,但是可以培养出一种好的美术修养,能知道什么是好的,要多与油画系、版画系等不同学科的人沟通交流。

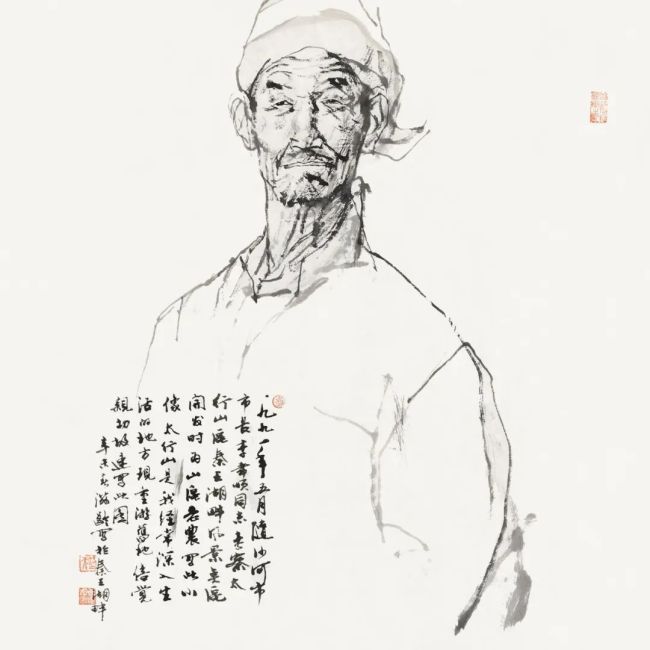

杜滋龄 太行老农 纸本水墨 68×68厘米1991

李乐然:杜先生的作品有一种北方画家少有的灵动,他能精准地把握人物的形神关系,在笔墨与造型两方面都有非常突出的表现,这与他在浙江美术学院的求学应该有很大关系吧?当时他跟随李震坚先生学习水墨人物画,浙江美术学院对于水墨人物画探索的一些优良传统在杜先生的作品中也都能体现,关于水墨人物画创作,杜先生秉持一种什么样的创作理念?

杜松儒:我父亲是浙派水墨人物画的代表人物之一,他一直把浙江杭州当成第二故乡,中国美术学院也是他的心灵家园。虽然当年在浙江美术学院只有短短两年时间,但他学到了大量的知识,中国美术学院的学术风气和优秀传统帮他开启了通向塔尖的远行。很荣幸我现在也兼任中国美术学院的教师,带研究生,我的儿子如今也考进中国美术学院国画系,可以说我们一家三代人亲身见证了中国美术学院半个世纪以来非常值得赞叹的传统。如果说我、我儿子将来在艺术上能有一点成就的话,那首先源于我父亲把他当年在中国美术学院所熏沐到的学风和传统带进了这个家庭。中国美术学院的老师与学生很亲近,老师对学生都像家长照顾孩子一样,但又没有一言堂的家长作风,老师上课的时间并非仅限于课堂,让学生来家里吃饭,一起去西湖边的茶楼,探讨艺术成了生活化的内容。所以前年中国美术学院校庆派摄制组来采访我父亲时,他第一句话就说到“月光下,西湖倒影……”,一下就把观众带进了他当年那种学习与生活水乳交融的画面里。中国美术学院学风自由,首任院长林风眠便定下了这个基调,这种宽松自由的学风给予了我父亲心灵与精神上的滋养,也促成了他的笔墨修养和艺术特色。

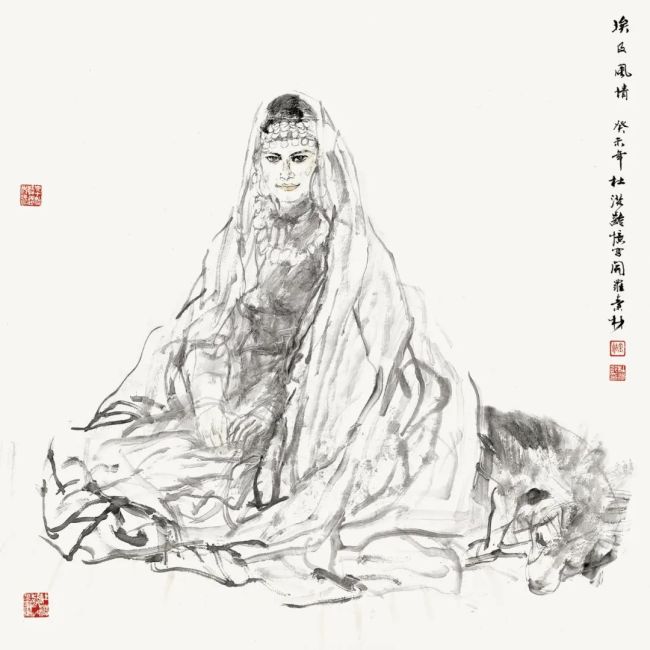

杜滋龄 埃及风情 纸本水墨 123×123厘米2003