33cm×41cm

纸本设色

1942年

《祁连山路》《祁连牧居》《祁连山上》,皆尺余小幅,20世纪40年代西北写生之作,假熟宣,笔路枯劲,淡设色。先生说:“速写帮我记忆,但画时很少看速写。雪山味好。”

甲申(1944)一画,“有雷电的海洋,雷电很少人画。渲染多些”。

《林海》,1961年作,皮宣,色淡雅,横章法,山横树纵。钤印“古人师谁”。先生说:“我用纸不挑。高师用豆腐宣,半生熟。难分是林是海。旅途中画小画方便。”

《江峡图卷》,1980年作。“从武汉、重庆,经奉节,乘小船游览,往返一个月,一往,一返,一停。回来之后,两三个月画成。由东往西画,最后画了日出,葛洲坝。”款识曰:“一九七八年秋重访塞北后,与秋璜乘兴作长江三峡游。从武汉乘轮上溯渝州,又放流东返,回程奉节改乘小轮,专访白帝城。既入夔门,复进瞿塘峡,全程二十余天,南归即成此图。咀嚼虽嫌未足,意在存其本来面目一二,因装池成轴,乃记年月其上。一九八〇年六月画于珠江南岸隔山书舍,漠阳关山月并识。”容庚为题签。引首钤印“笔墨当随时代”“平生塞北江南”。

《万壑争流》六联屏,乙丑岁冬(1985或1986),墨笔,六张四尺纸。“黄山印象。有一次去黄山,遇倾盆大雨,变化米点。主客观的结合。画了约一周多,从左三画起,不满足,随兴所至,左右发展。创作的甘苦就在这里,有时什么也不知道,像捉迷藏一样。”

《竹雀》,六尺,两联。墨竹,雀染赭石。问画竹竿用何笔?“竿不用排笔,排笔不圆,不厚重,含墨量不大。两幅,能分能合。”

《梅》,六尺,红白花相间,用笔粗浑。“发挥古墨的作用。老题材怎么变成新的?自下而上画,枯湿兼有。”

其余得见作品有《巫山烟雨》(1979)、《朱梅》(1982)、《秋江放筏》(1983)、《钟馗》(1986)、《屈原》等。后两幅分别题“人间存正气”“墨客多情志,行吟唱国魂”,皆先生当时情慨所寄。

看过几张照片,先生一一说明。一是高师1949年在广州,“此照过后遭恐吓,才将高师送到澳门去”;二是高师与油画家王道源在市艺专合影,“王已去世,过去在日本,回国后在广州,但艺术上有成就。”三是先生自己的照片,后衬题:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。书此戒躁戒虑。”可见先生如高师,亦以佛心自律。

一楼客厅正面有一副木刻对联,我第一次去就注意到了,第三次临走时才问起此事,先生说:“那是黄庭坚的句子,做座右铭吧。”先生又在我的笔记本上用钢笔写下了这联句“文章最忌随人后,道德无多祗本心。”这两句话也可以说道出了先生平生的创造意识和从于心源的修为。

是日,先生留我午餐,是关师母李秋璜亲自做的。午饭后,先生说:“刚刚接到‘美国岭南画会’李园来信,李园是南中美术学校1946年的学生,来信讲,在高师姐高励华协助下成立了‘美国岭南画会’,先校长高剑父曾为李园题字:‘将新中国的新艺术带到海外去’。”

此后若干年,先生来京开会、办展多次,均无此行如此宽松的拜访机会。所以这篇几十年前的访谈录对我来讲有特别的纪念意义。老朽亦古稀,将此整理为文并不易,虽非论文,对于后人也许有些资料难以替代的参考价值。

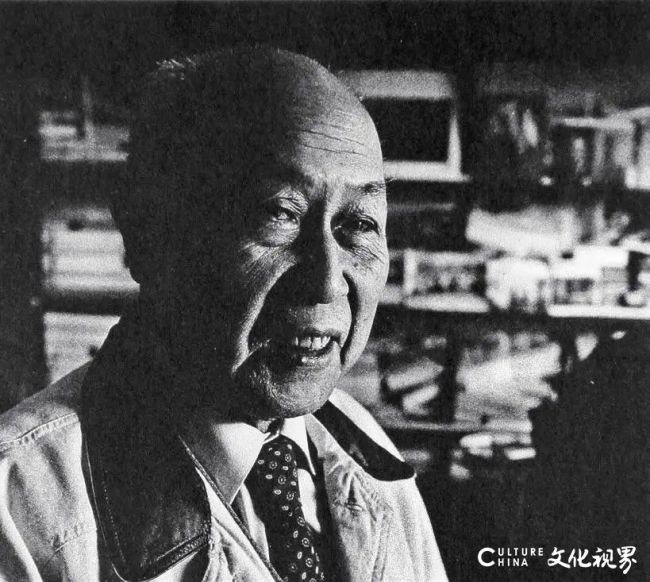

雄浑雅健,才调纵横——忆访黎雄才

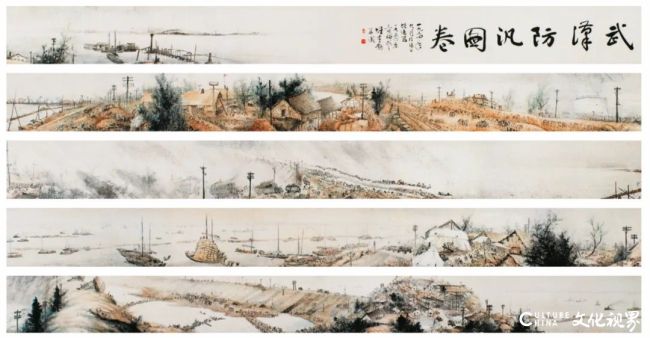

黎雄才,原籍广东高要,生于广东肇庆(1910—2001)。早年随高剑父学画,1935年毕业于东京美术学校日本画科,之后于广州、武汉等地任教。后期为广州美术学院副院长,当选中国美术家协会广东分会副主席。为岭南画派第二代杰出画家之一。20世纪50年代,以山水画格局表现新中国“与天奋斗”之时代精神,《武汉防汛图卷》《深谷鸟声春》皆缜密精谨之作。后期转以山河壮丽为主题,多以焦墨写劲松、巨石,与空气透视感层次颇丰富的中远景相映,灵秀雅健中更增雄浑之气。

黎雄才像

1987年初夏,为了《中国美术史·现代卷》写作的需要,我有岭南访画之行。半个多月间,我遍访广州岭南画派画家和广东传统派画家,总算对广东现代中国画的脉络有了一个初步的认识。

黎雄才《武汉防汛图卷》局部

纸本设色

1954年

黎雄才 深谷鸟声春