黑白根石雕,20x120x112厘米,2013-2023年

再回到隋建国这里,就能意识到他对于“雕塑之道在于虚空”这句话的高度敏感从何而来,他并不是偶然地抓住了这句话的,而是与他自身创作中的困扰密切相关。从最初的《盲人肖像》(2008)、到《身体动作》(2010),到后来的《肉身成道》(2013)、《手迹》(2016-2017)甚至更近的《凿空》(2021),可以看到这些作品无论是雕塑、行为还是录像视频,都是与“手捏泥”相关的,艺术家始终在和他手中的那块泥打交道。但是在这个过程中,如何看待和理解这块泥,发生了很大的变化,也经历了长时间的思考。更早的时候,隋建国将其视为一种置入公共场域的私人痕迹,然而在放大的同时,这块泥也呈现出一种近乎抽象表现主义雕塑的形式结果,这显然并非是隋建国希望寻找的、不同于传统雕塑的“另一种境界”[30]——后者无关乎具象与抽象之争,也不会陷于观念、材料或技巧的窠臼。紧接着,他意识到捏泥的动作实际上打开了一个行为场域,隐喻了“身体作为物与世界万物相连”[31]的这一行动性意义,但这个结论也自然而然地提出了新问题:即如果这些作品的最终意义落于不可见的肉身感知和行动,那被放大的那块泥、那些实体可见的手捏的痕迹又是什么呢?它们还有继续存在的意义吗?在深刻地理解了“绝对距离”,并弄清楚贾科梅蒂是以何种方式实现了“雕塑虚空”之后,隋建国得出了这样的结论:

“贾科梅蒂把模特放在那里只是一个借口,他要看的是模特所带领的整个视域。他要把自己看世界的这个感觉表达出来,只是要借用一下模特”[32]。

这时候,虽然手捏泥的动作未变,手中之泥还是那块泥,但隋建国将更多的关注放在了这块泥所揭示出来的“手中之空”上,而不是泥的实体本身(形态及其肌理的表现力),抑或是手的动作。像贾科梅蒂一样,一旦真正地“看”到了这一存在的虚空,雕塑的意义就转而落在了对不可见之物——也就是对存在的揭示和表达上。这是一个典型的现象学时刻,以小写的肉身(chair)为可见的假借物,呈现出存在意义上的、大写的“世界的肉身”(la Chair)[33]:不可见之物。可见的与不可见的之间能彼此互为,正是因为这一假借物的存在。由此,一物才可以立刻成为另一物——实体即是虚空,肉身即是存在。

回看隋建国在实践盲捏泥的最初阶段、于09年前后写下的笔记,他曾提及希望能实现“直接制造出雕塑”、“直接做出一个现实”,但需要“寻找一些方法、一些理由”[34]。而如今看来,尤其是在《肉身成道》、《手捏泥》(2014)、《凿空》这一系列以高速影像所显示出来的手中之“形”与手中之“空”的瞬息转换中,他所寻求的这种“直接性”已经非常明显,艺术家也逐渐意识到,“我的手是产生这样一个具体的‘那个空’的模具”,而手中之泥就成为了“我手的指掌运动所产生之‘虚空’的一个替代性事物”[35]。——从关注雕塑过程中身体的行为、行动,到关注如何以雕塑来实现“虚空”,这两步之间看似是“紧挨”着的,但却是隋建国近年来在其创作中所实现的一次很大的跨越,从而彻底远离了对当代雕塑的外在性意义的探索,开始直面关乎雕塑本体的、最内在的问题。而这一“步”之间最远的距离,就是对“假借物”这一方式和概念的深刻理解,如果没有“假借物”,可见性与不可见性之间的翻转是不可能实现的。就此,隋建国雕塑中被放大的泥块和手纹的意义,也就不再落于它最初的再现表现性和对行为的隐喻上,而是落于其自身确凿存在的“事实性”(facticité)之中,即“使事实成为事实的东西”,一种是存在的肉身本体[36]。隋建国手中的那块泥,正是这样一种事实性,它让不可见的事实成为了可见的事实——即“虚空显形”;而艺术家后来所采用的3D扫描和放大打印的技术又在此基础上实现了另一重新的本体“翻转”:可见的事实(泥的原型)再次通过转化为不可见的数据(数字扫描)而相当直接地实现为新的可见(放大的3D打印光敏树脂)——一种当代技术版本的“使事实成为事实的东西”。

从这个意义上可以说,隋建国是以其既相同又不同于贾科梅蒂的方式实现了“雕塑虚空”的另一种可能,他的“手中之空”成为了手捏泥之存在者的“绝对在场”的明证,一种假借意义上的存在。这就是他自己所说的“与贾科梅蒂的对标”[37],也是他通过多年以来的创作转向,逐渐摸索到的一条“新”的雕塑路径、一种颇具现象学意味的创作的“闪光”。由此看来,“雕塑之道在于虚空”之所以能引起隋建国特别的关注,根本上在于他是在对自身创作的反思中,意识到这句话是如何正中了现代雕塑革命的靶心的;而他的盲捏泥实验与贾科梅蒂所谓的“盲人在黑夜中伸手前行”,实际上有着共同的出发点,两者不约而同地以艺术家自身的实践打开了雕塑创作的现象学空间。

隋建国,《肉身成道》

视频高清截图,2013年

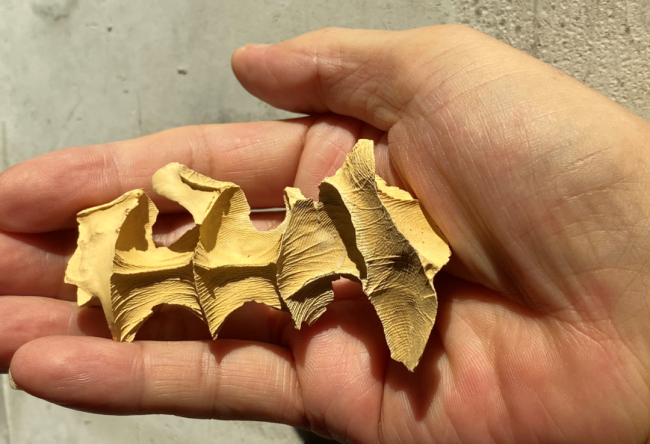

隋建国,手捏石膏原型,2014年

隋建国,《云中花园》(2019年OCAT展现场)